Por Fernanda Espinosa, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

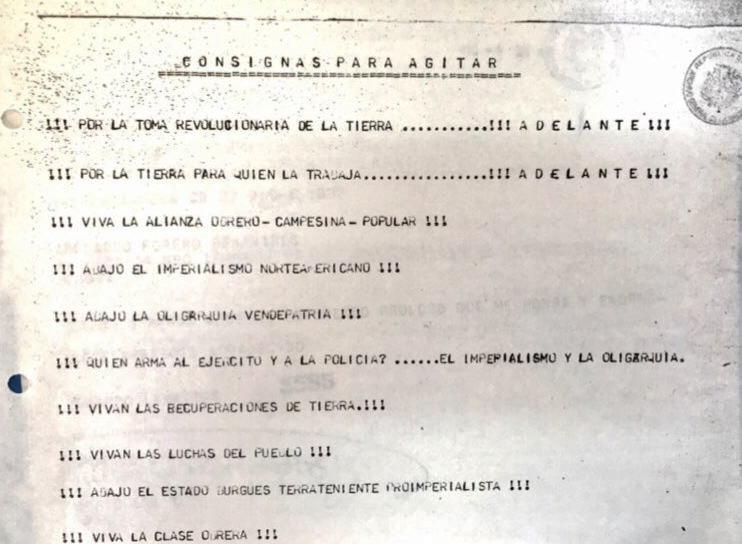

Tras un juicio simbólico a Sebastián de Belalcázar que llevaba años gestándose, en el cuál se le declaró culpable por genocidio, apropiación de tierras, despojo, entre otros delitos, el pueblo Misak sentenció el derribamiento de la estatua ecuestre en Popayán. El hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2020, al cierre de una movilización indígena por la paz. La decisión de derribar la estatua no fue un hecho aislado dentro del proceso organizativo de los indígenas del Cauca.

La estatua de Sebastián de Belalcázar se encontraba en el cerro de Tulcán, que desde hace años se reconoce como yacimiento arqueológico y lugar sagrado. Incluso es denominado como “Kuta Inti- Pirámide del Sol, casa ceremonial de los Indígenas Pubenences”. El informe de la excavación arqueológica realizada por Julio César Cubillos Chaparro en 1959, titulado “El morro de Tulcán, pirámide prehispánica”, narró que allí se encontraron variados elementos fúnebres y cerámicas, y concluyó que se trata de una formación piramidal no natural y que en la cima existía un cementerio prehispánico, el cual fue mutilado con la construcción de la plataforma que soportaba la estatua. A pesar del interés por el pasado prehispánico del cerro, en realidad se ha avanzado poco en la preservación arqueológica del lugar.

Hace unos meses las protestas de #BlackLivesMatter derribaron monumentos de personajes esclavistas, hemos visto profundos debates sobre estos acontecimientos. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación realizó en junio pasado el conversatorio Monumentos: Disputas por la memoria, reconociendo en estos hechos una disputa por los lugares de la memoria, en el cual expertos en el tema coincidieron en la necesidad de ampliar el concepto de patrimonio.

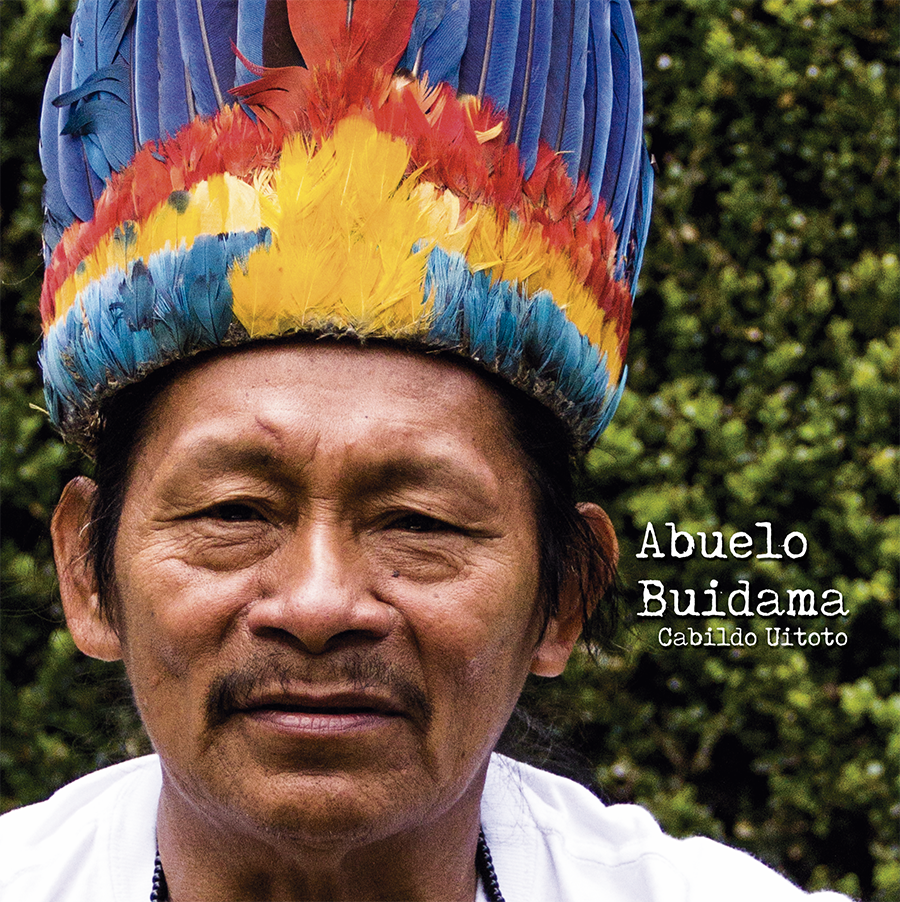

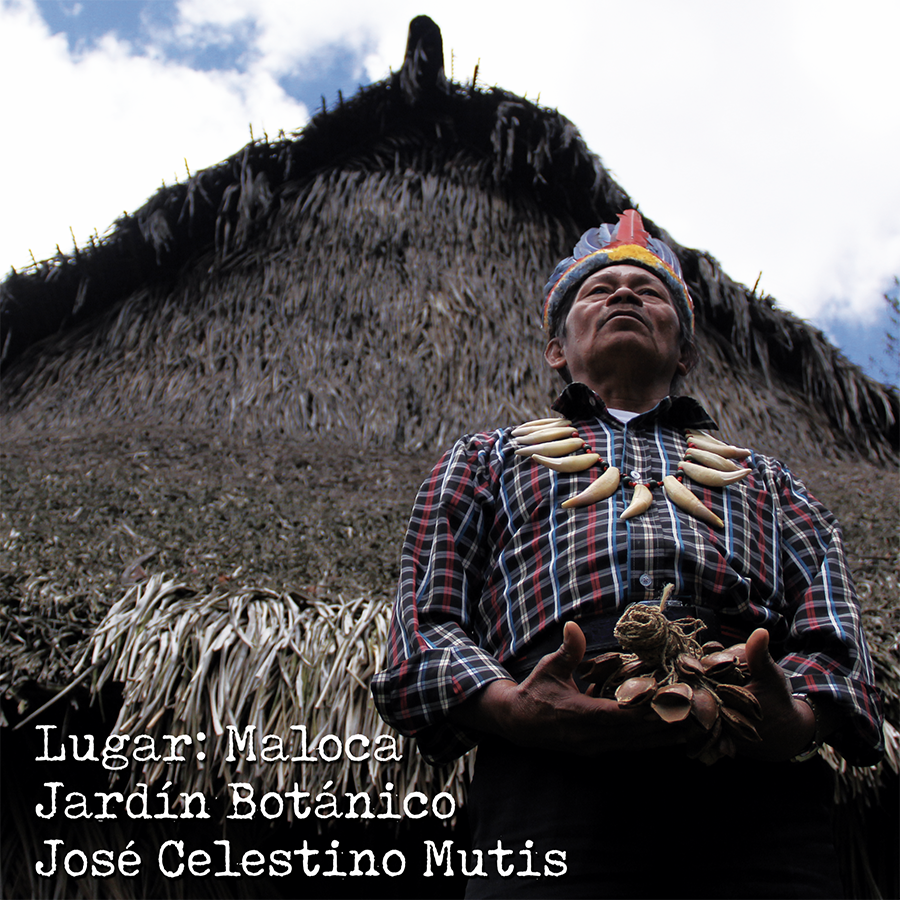

En este conversatorio, Patrick Morales, director del Instituto de Patrimonio, señaló que en Bogotá existen 317 monumentos, de los cuales solo 39 son representaciones femeninas y solo 10 tienen una referencia étnica. Es decir, las representaciones en el espacio público siguen siendo excluyentes, en su gran mayoría de hombres blancos, desconociendo la diversidad de nuestras sociedades. No se trata de poner otros monumentos en reemplazo, sino de reconocer el patrimonio cultural, social y la permanencia de los pueblos étnicos en nuestro país.

El derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar ocurrió tras una movilización en Popayán de los pueblos Misak, Nasa y Pijao, cuya exigencia era la implementación del Acuerdo de Paz y medidas efectivas contra la violencia que se ha recrudecido. Desafortunadamente, la movilización y sus exigencias fueron poco conocidas: toda la atención se centró en el monumento. El debate de fondo que estaban planteando era sobre la violencia y el genocidio vivido por los pueblos indigenas en el pasado y en el presente.

La cuestión de la memoria y los monumentos se relaciona con la disposición actual para el reconocimiento y reparación de los crímenes contra los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado. El conflicto ha impactado particularmente y de manera desproporcionada a las comunidades indígenas. Según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, 2.954 indígenas fueron víctimas de asesinatos selectivos en el marco del conflicto entre 1958 y 2016, además se registraron 38 casos de ataques a poblaciones, 639 desapariciones forzadas y 675 masacres. Actualmente, un gran reto de la Comisión de la Verdad es establecer los impactos del conflicto armado sobre los pueblos indígenas, y sobre todo aportar a la no repetición.

Desafortunadamente no se trata sólo de hechos del pasado. En los meses recientes se han recrudecido las masacres en territorios de comunidades y el asesinato de lideres indígenas. En agosto de 2020 se confirmó una nueva masacre contra tres indígenas Awá en el resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, Nariño. En los últimos meses el pueblo Awá también ha llorado los asesinatos de sus dirigentes, como Ángel Nastacuas, Sonia Bisbicus, Fabio Guanga y Rodrigo Salazar. Gran parte de los líderes Awá han tenido que huir y resguardarse tras múltiples amenazas. Esta situación es generalizada en las comunidades indígenas del suroccidente del país. De acuerdo con cifras de INDEPAZ, 47 líderes indígenas han sido asesinados durante el 2020 (a julio); ya van 242 líderes indígenas asesinados luego de la firma del Acuerdo de Paz.

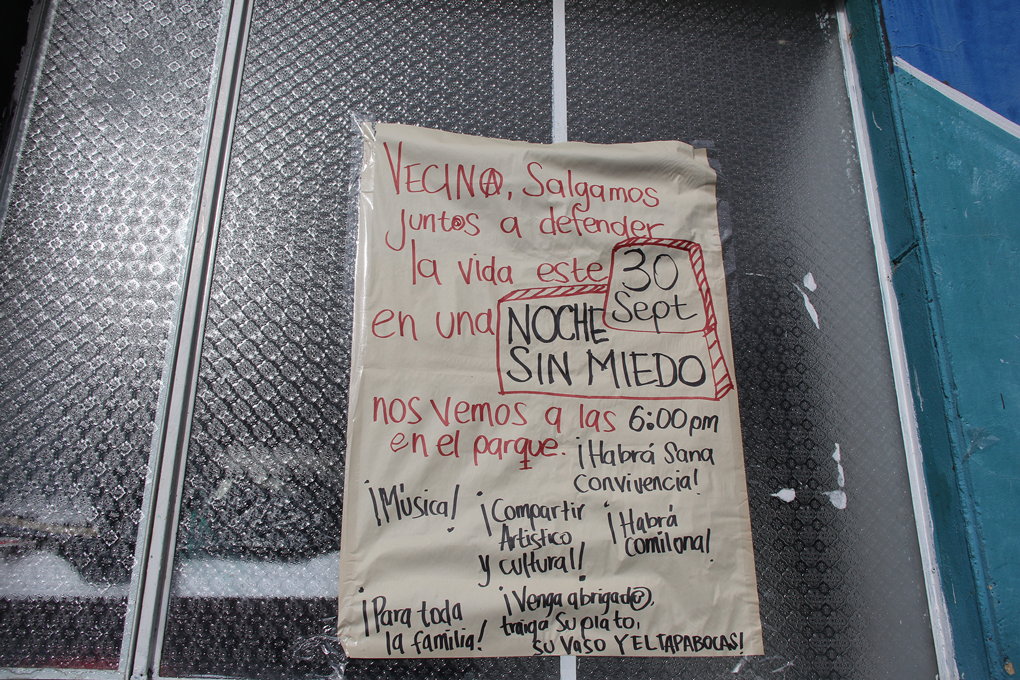

Es urgente tomar medidas para reparar a las comunidades indígenas, que deben incluir acciones de reconocimiento simbólico y memoriales. Fundamentalmente se necesitan medidas eficaces y contundentes para frenar estos asesinatos y masacres que continúan ocurriendo. La Minga Social y Comunitaria que viene a Bogotá tiene cuatro exigencias: vida, territorio, democracia y paz, que incluyen justamente: Garantías para la vida (ante el contexto de masacres, genocidios, etnocidio, feminicidio), el desmonte de grupos sucesores del paramilitarismo e implementación de los acuerdos de paz de La Habana.