Camilo y Alejandra* vivían en el estado de Sucre, Venezuela. Su padre salió huyendo hacia Colombia en 2019 por haberse negado a participar en un hurto de enseres para ser entregados a las fuerzas militares venezolanas. En Sucre, Camilo y Alejandra tenían vivienda, comida, acceso a salud y educación, pero el asesinato de su tío en frente de su casa los hizo salir hacia Colombia bajo amenazas.

Carmen*, junto con sus hijos Camilo y Alejandra, de 9 y 10 años, viajaron hasta la ciudad fronteriza de San Antonio del Táchira y desde allí caminaron durante siete días para llegar hasta Bucaramanga. Después, lograron conseguir un pasaje en bus hasta Barranquilla, sentados todos en el mismo puesto. “Mis hijos tuvieron que cambiar sus juguetes, sus risas y sus amigos por caminatas largas acompañadas de hambre, frío y cansancio”, relata Carmen.

En Barranquilla su estadía fue corta al no encontrar oportunidades laborales y al enfrentarse con expresiones xenófobas, así que decidieron continuar su ruta hacia la capital del país en trayectos cortos. En Bogotá, Camilo y Alejandra se reencontraron con su padre y actualmente viven en un paga diario de la localidad de Kennedy. Muchas veces tienen una sola comida al día, no cuentan con Permiso Especial de Permanencia, ni acceso al sistema de educación, pero poco a poco se han vinculado a los espacios que hay para los niños y niñas en la ciudad.

Al otro lado de donde residen Camilo y Alejandra, en el oriente de la capital, vive Martín* con sus tres hermanas y su madre. Llegaron a Bogotá en 2007 provenientes del municipio de Chaparral, Tolima, a causa de un desplazamiento forzado por amenazas y persecuciones que llegaron después del asesinato de su padre a manos de integrantes del Ejército. Él era líder social y presidente de una junta de acción comunal de la región.

Martín y su familia tuvieron que iniciar de cero en Bogotá y pudieron establecerse en un paga diario de la localidad de San Cristóbal Sur. A través de trabajos domésticos, la madre de Martín ha podido sustentar a su familia e iniciar una nueva vida mientras continúa asistiendo a las audiencias del proceso judicial que está en curso por asesinato de su esposo y denuncia las amenazas que hay contra su familia.

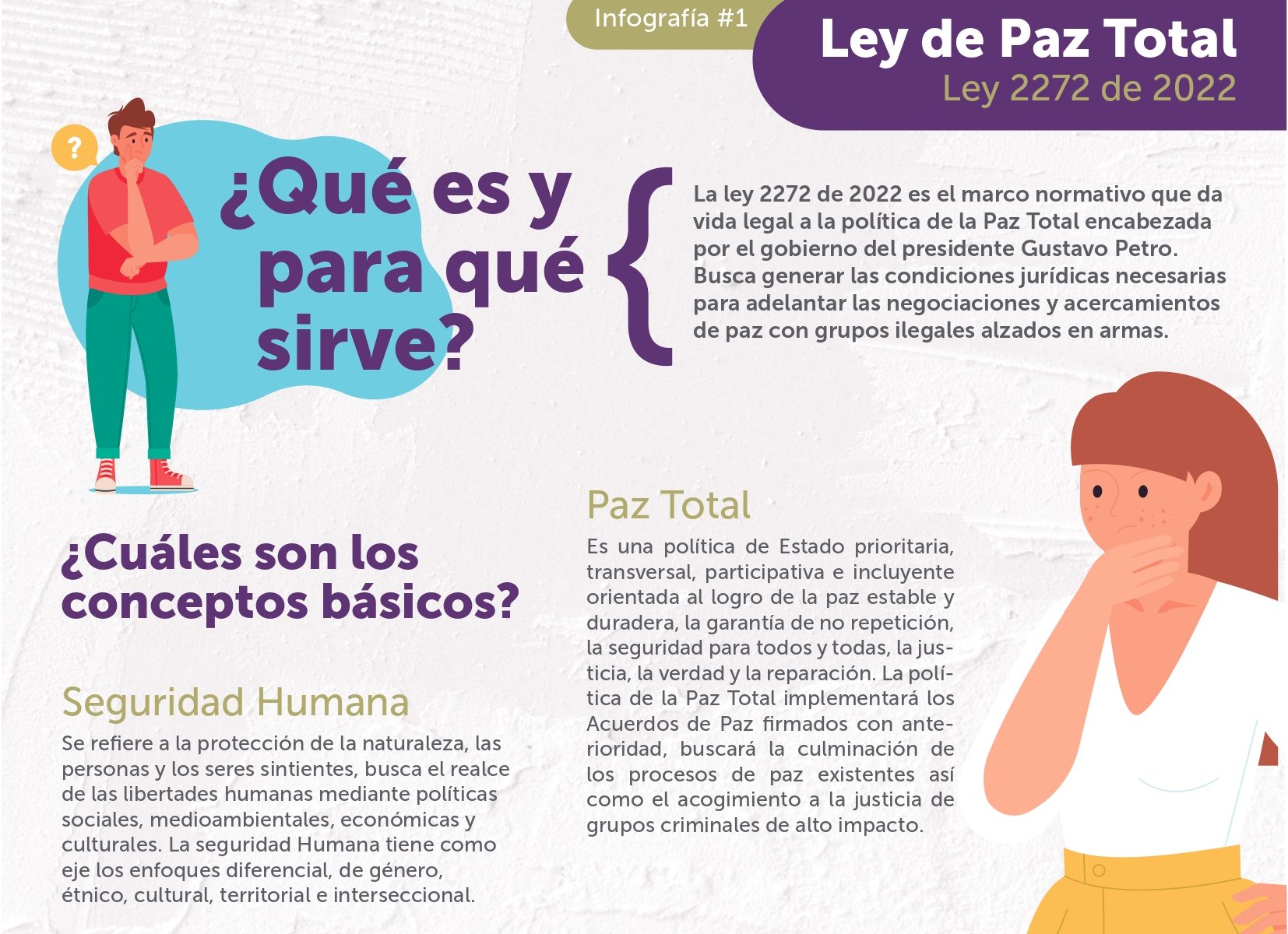

Las historias de desplazamiento forzado y de migración de Camilo, Alejandra y Martín, son tan solo una muestra de las múltiples violencias que han impactado a las personas que habitan Bogotá, las cuales dan cuenta de la necesidad de continuar implementando en la ciudad estrategias integrales de reparación e inclusión.

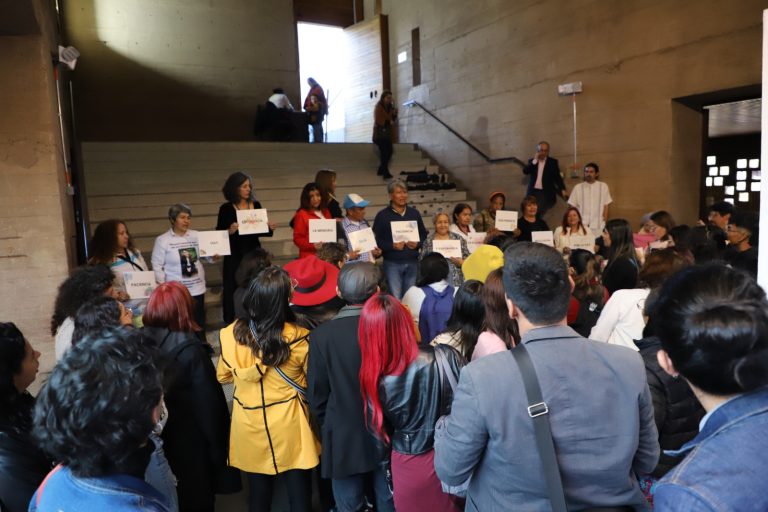

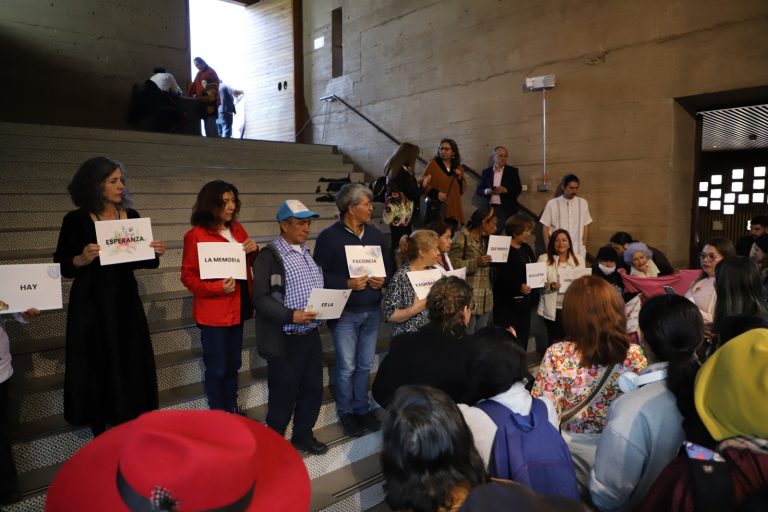

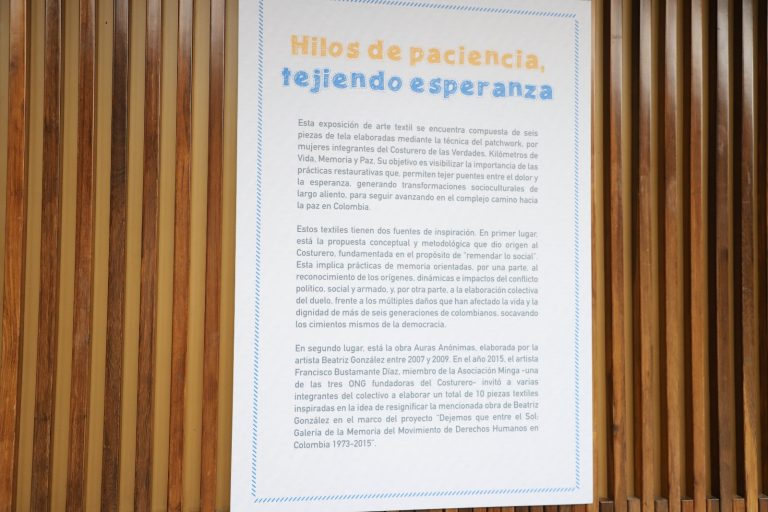

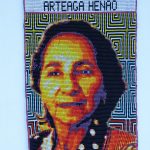

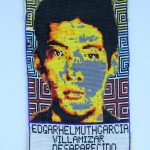

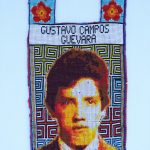

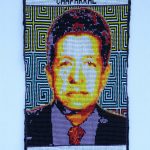

Uno de los escenarios donde Camilo, Alejandra y Martín han podido encontrar causas comunes es en los espacios protectores de la Fundación PLAN y de la Estrategia Atrapasueños de la Secretaría Distrital de Integración Social. En estos lugares conocieron la herramienta Guardianes de la Memoria que diseñaron el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y la Secretaría Distrital de Integración Social, en alianza con la Fundación PLAN. Esta estrategia ha generado un espacio para jugar, experimentar, hablar y reflexionar sobre las memorias de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado y de la población migrante.

Para Jose Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Guardianes de la Memoria es una estrategia para que los niños y niñas puedan entender que la memoria es algo más que conocer las tragedias que han ocurrido en nuestra historia. “Es poder construir una memoria comprometida con el presente y una memoria que sea cultivada como parte de la cultura que también en los niños y las niñas es fundamental para que al final nuestro país pueda tener la paz que merecemos”, aseguró Antequera.

En este espacio han podido compartir sus historias de vida, sus tradiciones y aquello que más anhelan, pero también han conocido a muchos niños y niñas que, como ellos, desean vivir una infancia con derechos, feliz y protegida. “Esta es una apuesta muy importante de la pedagogía y de poder trabajar con niños y niñas en el entendimiento de una ciudad vibrante en donde las migraciones han jugado un papel esencial y en la que cada una de las personas que llegan a la ciudad en diversos momentos y por diversas razones tienen un espacio, un lugar, unos derechos por los cuales luchar y desde los cuales pueden construir un futuro”, afirmó Gustavo Quintero, vicepresidente de la Fundación PLAN.

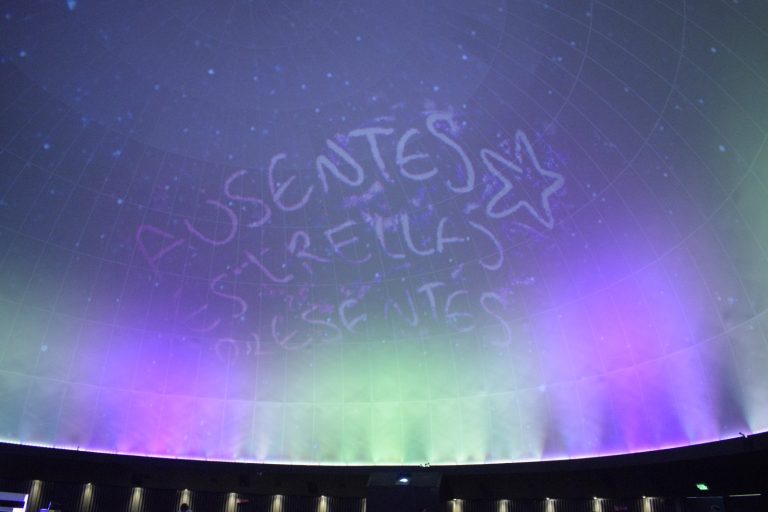

Camilo, Alejandra y Martín hoy son Guardianes de la Memoria. Hacen parte de los 180 niños, niñas y adolescentes en Bogotá que participan de una aventura que les permitió narrar sus memorias y, a partir de ellas, entender que la construcción de paz y de causas comunes es de todos y todas sin importar el color de piel, el acento, el lugar de procedencia. La memoria es un ejercicio que se construye con los otros y las otras para hablar de aquello que nos hace humanos y nos une.

Es así como Guardianes de la Memoria se convierte en una herramienta que hoy se implementa en nueve localidades del distrito, con acciones simbólicas que fortalecen el tejido social y la construcción de memoria y paz. “Creemos en la importancia de construir escenarios que permitan la participación de niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto armado y afectados por el mismo, que se conviertan en espacios de reconocimiento de su historia de vida. A través de la pedagogía, el arte, el juego, ellos expresan emociones, sentimientos, y se apropian de sus propios derechos”, aseguró Luis Parra, subdirector para la Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social.

*Todos los nombres fueron cambiados por protección.