Por Jose Antequera Guzmán

¿En qué consiste el deber de memoria del Estado?

Para muchos, se trata del mandato para que las instituciones estatales, especialmente los museos y los colegios, acaso las universidades, transmitan relatos intocables y sacralizados sobre la historia reciente centrados en la victimización y el sufrimiento a partir de la guerra; la ficción didactista para que los más jóvenes “tengan memoria” con la que se espera alcanzar la no repetición porque “pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”.

Para otros muchos, el deber de memoria del Estado, siguiendo la Ley de víctimas, consiste en el mandato para que se “propicien garantías” que permitan la realización de ejercicios conmemorativos desde diferentes sectores en torno a sus experiencias de sufrimiento, asumiendo a las instituciones estatales como agentes neutrales. Sin “ideologización”, como reclamaba Darío Acevedo, quien fuera director del Centro Nacional de Memoria Histórica entre 2019 y 2022, el mismo apoyo han de recibir las víctimas de una población que sufrió múltiples masacres para dar a conocer su testimonio, que los promotores

de justificaciones sobre el papel de las instituciones estatales.

El abordaje político de la memoria como asunto público conduce a dos certezas fundamentales. Una, a que hablamos de “disputa por la memoria” porque, además de los esfuerzos Memorable II de justificación intrínsecos a las vulneraciones a los derechos humanos, hay resistencias. La segunda, que el resultado de esa disputa, que implica confrontación sobre el pasado, sus versiones y sus sentidos actuales, es la definición de “los marcos de selección de lo memorable” (Crenzel, 2008).

Así, el deber de memoria del Estado implica acciones que se despliegan en el campo del debate político propio de la democracia que no son de transmisión de relatos cerrados e intrascendentes, y que lejos de ser neutrales tienen que ser de convocatoria permanente en torno a esos marcos de selección, a favor de su ampliación para la disposición de todos los posibles dispositivos narrativos que permiten el ejercicio del derecho a la memoria de la ciudadanía: el derecho vivo al pasado fecundo, utilizable, movilizador (Guixé e Iniesta, 2009).

La promoción de la memoria como deber, valor, consigna y objetivo, vinculada a la construcción de paz y el esfuerzo por el logro de acuerdos recientes, ha implicado, al menos desde el Estado, el planteamiento de hipótesis acerca de la selección mencionada. En Colombia, en las leyes y decretos sobre víctimas previas a la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC, en las bases de creación y funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, en múltiples informes de la institución memorial nacional fundamental que ha sido el Centro Nacional de Memoria Histórica, y el Informe Final de la Comisión de la Verdad, existe un marco compartido de selección de lo memorable que se puede caracterizar a partir de la llamada “centralidad de las víctimas” que ha sustentado la legitimidad de la solución política y negociada a pesar de una correlación militar que dejó de ser de empate estratégico a partir del Plan Colombia. Así, lo memorable en el país ha sido, sobre todo, la experiencia de las víctimas y de daño a la población colombiana a partir de la guerra como objeto de esclarecimiento, cuya continuidad aparece inaceptable a pesar del prometido “fin del fin” decretado por los generales de la República.

Frente a este marco, que ha sido la ruptura de una tradicional consideración de las víctimas como costo necesario, que ha legitimado la voz de los y las sobrevivientes, que ha posibilitado políticas de reparación y justicia transicional y que ha dado fundamento a la orientación por la paz y contra la guerra, el Estado tiene que propiciar no el negacionismo excusado en la promoción del debate democrático, sino la ampliación en función de la profundización democrática. Es desde allí que tiene que convocarse al diálogo en virtud del deber de memoria, por el derecho a la memoria, más allá de la transmisión del relato inmóvil. Esa ampliación significa la apertura a la reflexión permanente acerca de la experiencia histórica que corresponde al presente.

En este libro se reúnen ponencias en torno a lo memorable, al marco de selección de lo memorable en Colombia, al proceso de posicionamiento de elementos de nuestra experiencia dentro del marco de lo memorable y a propuestas sobre asuntos que deben ser memorables según sus autores, aunque sean poco considerados como tales. Al publicarlas desde la comprensión del deber de memoria del Estado como lo he expuesto, queremos, además del cumplimiento de nuestra misión a cargo de una institución estatal, resaltar la labor intelectual de quienes se ubican en una renovada manera de comprender la memoria con respecto a la violentología o a los lugares comunes en los estudios y políticas en esta materia en el país.

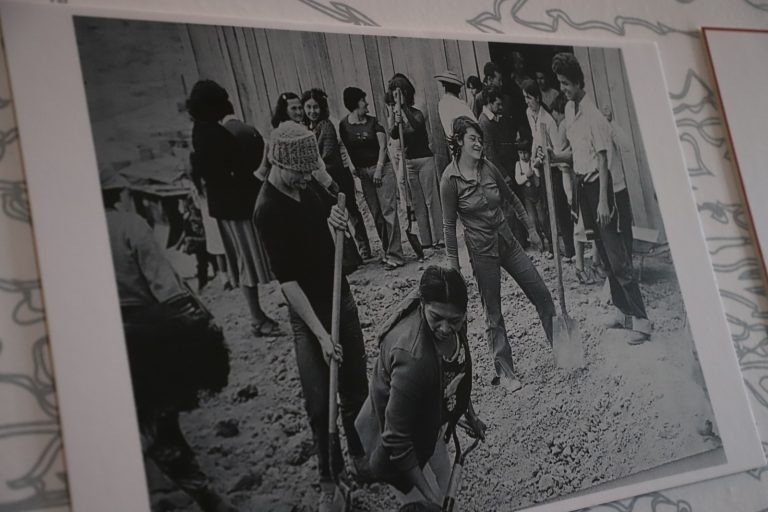

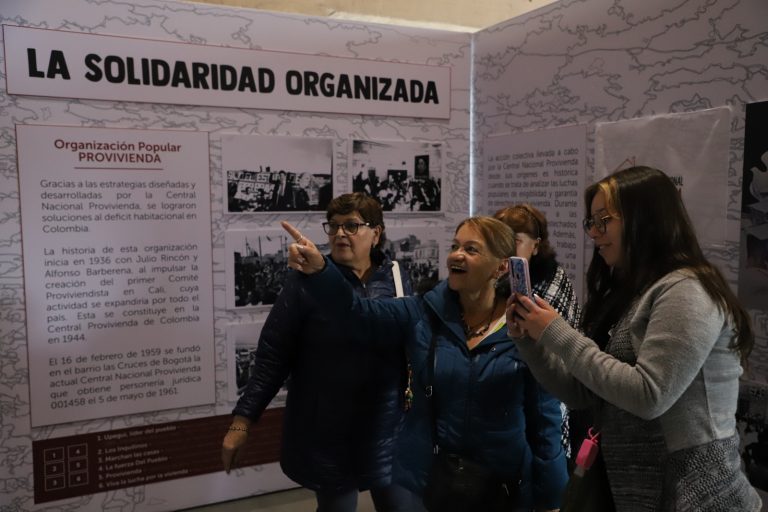

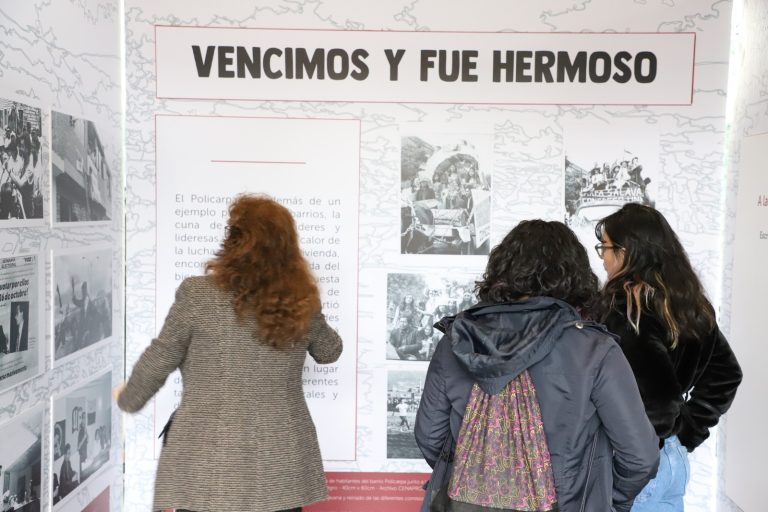

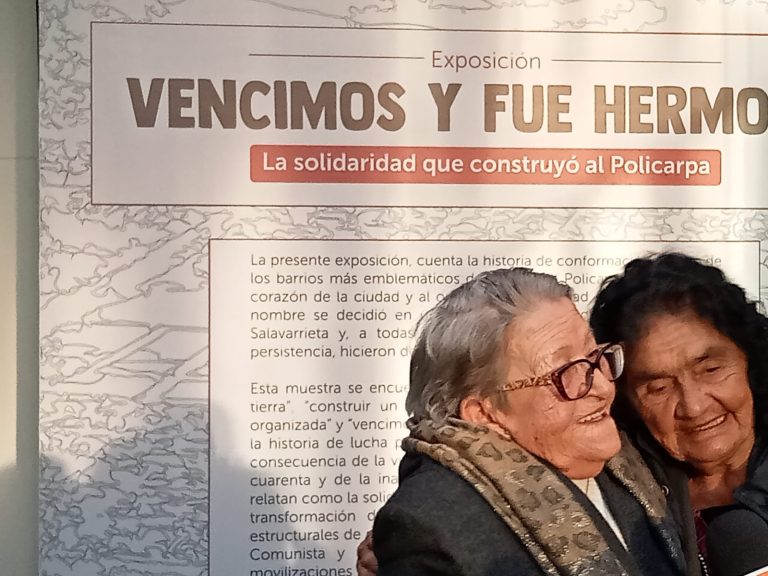

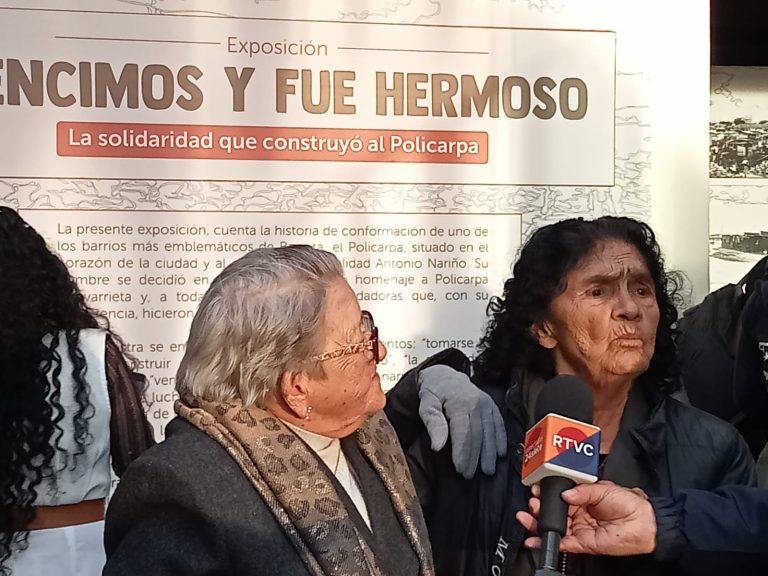

Fernanda Espinosa Moreno explora la relación entre la consolidación del campo de la memoria en Colombia con la resistencia, la acción colectiva y los movimientos sociales en perspectiva histórica.

Liliana Chaparro ha desarrollado su investigación acerca de la emergencia del problema público de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano, preguntándose explícitamente por el proceso que conduce a la consideración como memorable socialmente de un asunto que ha afectado particularmente a las mujeres en nuestro país, a partir de lo cual constata y propone implicaciones generales de la misma para la comprensión de la memoria, los estudios y las políticas al respecto.

Laura Paola Ávila Quiroga propone una nueva perspectiva para comprender la experiencia histórica del sufrimiento en el núcleo de la transmisión de la memoria histórica sobre la que se dan tantas cosas por sentadas, todo ello a partir de cómo se configuran las experiencias y las emociones relacionadas con el sufrimiento y de cómo a través de este lente es posible comprender el pasado de una sociedad afectada por el conflicto armado.

Juan Alberto Carabalí Ospina plantea una perspectiva de la memoria desde el pueblo negro frente a la versión instalada de comprensión del asunto. La reivindicación de una memoria larga, de resistencias que conservan la vigencia de lo ancestral, vinculada con la cultura y a la espiritualidad, aparecen en la base de una comprensión de la relación con el pasado y su valor en el presente que significa ampliación frente a la afirmación de las violaciones de derechos según la tipología de los instrumentos internacionales.

Juan Pablo Torres Henao cuestiona el lugar del Partido Comunista Colombiano y de las FARC en el marco de selección de lo memorable; lo compartido y lo disímil de ese lugar, la valoración de las experiencias históricas de sus miembros y, si cabe, su experiencia colectiva, reivindicando la potencia subversiva que significa la reivindicación de su papel en la construcción de la democracia realmente existente en nuestro país.

Marisol Grisales ha instalado su investigación en un territorio convertido en memorable a través de la política oficial “Retornar es vivir”, proponiendo un enfoque de consideración de los procesos sociales de reconstrucción, transformación y conformación de la espacialidad que conduce a comprender los retornos como rehabitación alejada de la ilusión de volver al pasado.

María Angélica Tamayo fija su atención en la conexión transnacional de las luchas por la memoria, lo que ha sido determinante en el recorrido de las organizaciones que luchan por la verdad y la justicia, contra la desaparición forzada y los crímenes de Estado, así como un ámbito memorial latinoamericano. Su investigación conduce a la necesaria apertura de la mirada local que han tenido los estudios de memoria en Colombia en el marco de un “boom” reciente, para la afirmación del papel importantísimo de la solidaridad internacional en su posicionamiento y la identificación de oportunidades de políticas renovadas.

Salomón Manjbub Avendaño se propone mostrar el carácter mentiroso del discurso de la degradación del conflicto colombiano por cuenta de su transformación en mera guerra por el narcotráfico y que se ha ajustado bien como justificación de la “guerra contra las drogas”. Así desentraña las consecuencias sobre la población colombiana que tendrían que abordarse urgentemente: las de la represión, persecución y criminalización que ha significado la victimización de miles de personas a partir del paradigma prohibicionista.

Felipe Caro Romero apela al concepto de “necromancia” para abordar el carácter histórico de la discriminación y de la lucha contra ella en la experiencia del movimiento LGTBIQ+; las disputas por la memoria que son parte de la disputa por los derechos o su negación. Desde allí propone una perspectiva que sería necesaria para la integralidad del esfuerzo frente a un heteronacionalismo que tendría que significar en Colombia la adopción e implementación de una política pública que pasa necesariamente por el cuestionamiento del pasado.

Fernanda Barbosa dos Santos explora la relación entre el periodismo de paz en Colombia y los trabajos por la memoria, específicamente a través de la experiencia del medio digital “Rutas del conflicto”. A partir de la reconstrucción de la trayectoria del medio, resalta un tipo de trabajo memorial que no suele ser considerado explícitamente junto con el trabajo de archivo, performance, representación o museográfico; una comprensión del periodismo de paz como un esfuerzo por la memoria que implica escarbar, moldear, contar, y que ha sido determinante, sin duda, para la ampliación de lo memorable en Colombia.

Sandra Paola Aguilar asume la necesidad de hablar de memoria de las resistencias como apertura de la memoria sobre los hechos de victimización. Las experiencias en torno a la danza son los vehículos de memoria que conducen la búsqueda por el aporte efectivo a la construcción de paz desde el concepto de corporalidad.

Con inmensa gratitud por la generosidad de estas personas intelectuales, presentamos este volumen Memorable con la certeza de que los debates que aquí se abordan y las propuestas que se hacen reflejan que, más allá de un “boom” o estallido de memorias, hay un estallido de pensamiento crítico fundamental para nuestra orientación en el futuro.

Referencias bibliográficas

Crenzel, E. A. (2008). La historia política del Nunca más: La memoria de las desapariciones en la Argentina. Siglo Veintiuno Editores.

Guixé, J. e Iniesta, M. (Eds.). (2009). Políticas públicas de la memoria:

I Coloquio Internacional Memorial Democràtic. Editorial Milenio

Memorial Democràtica.