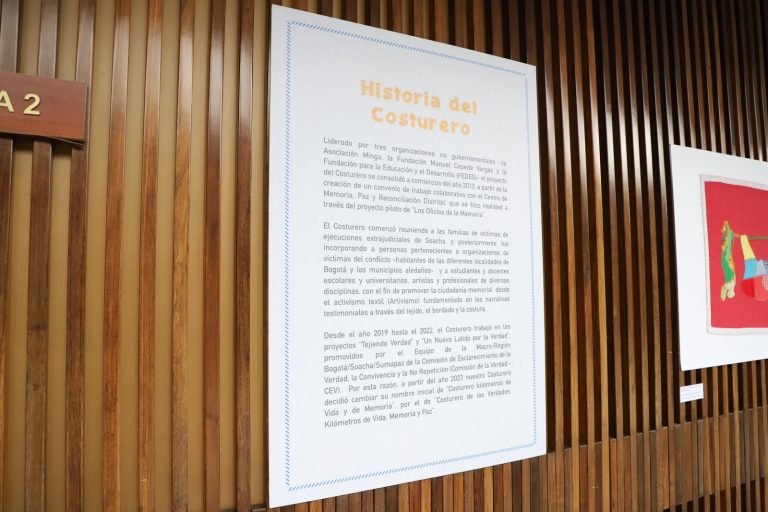

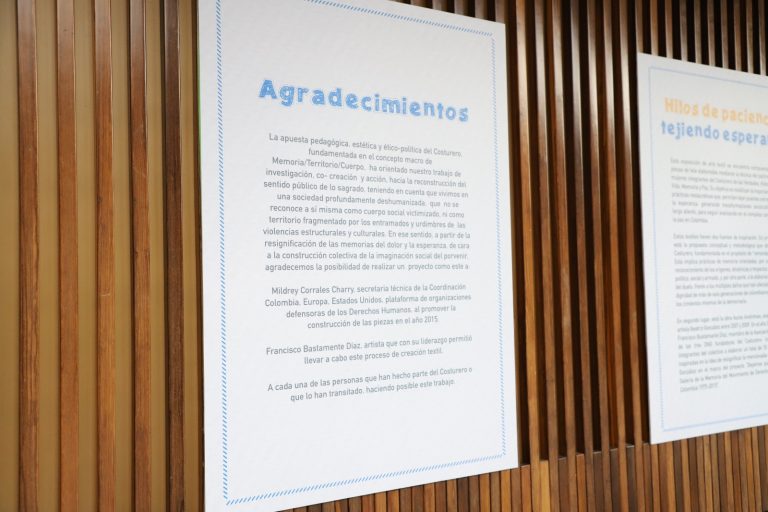

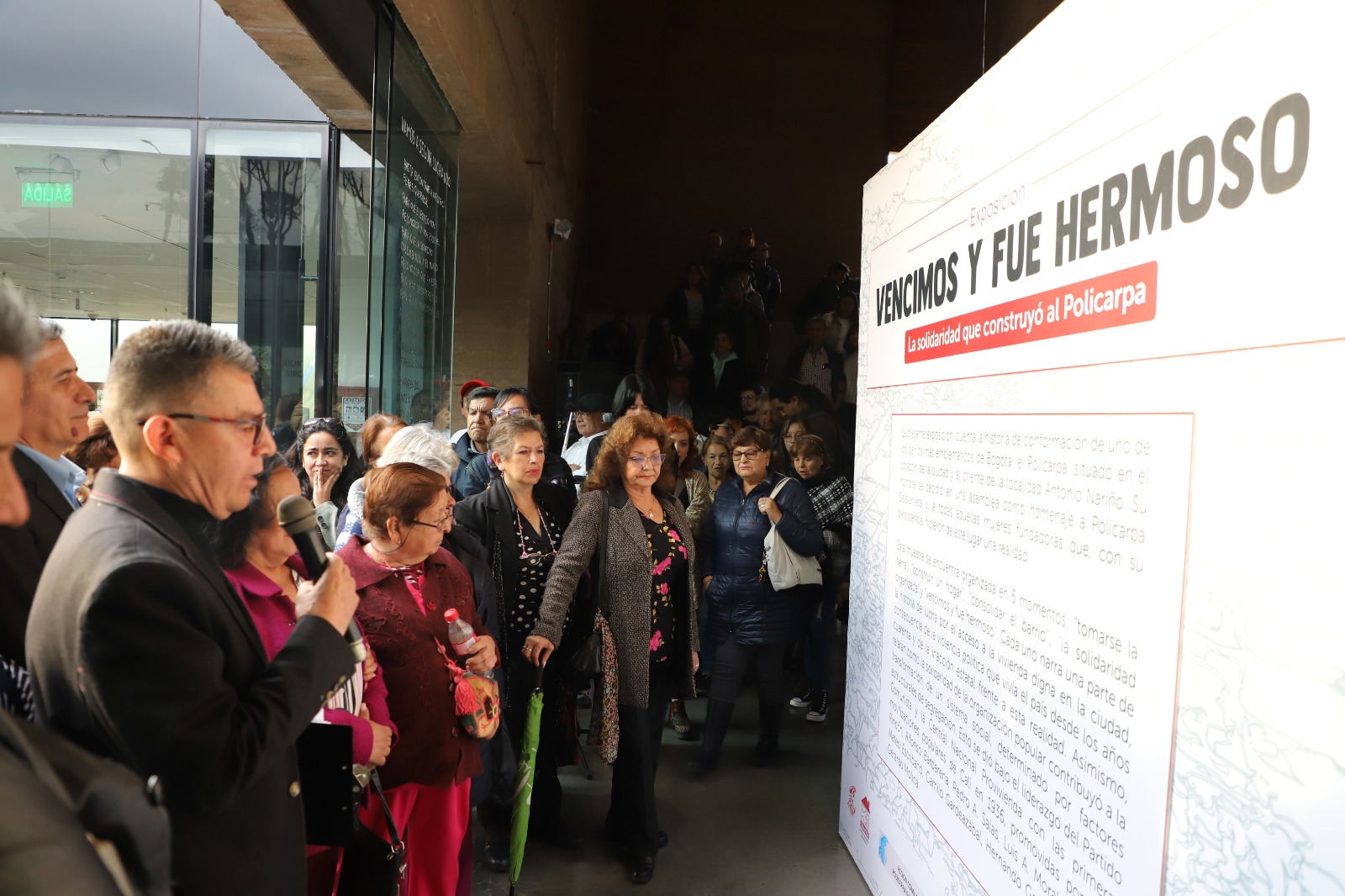

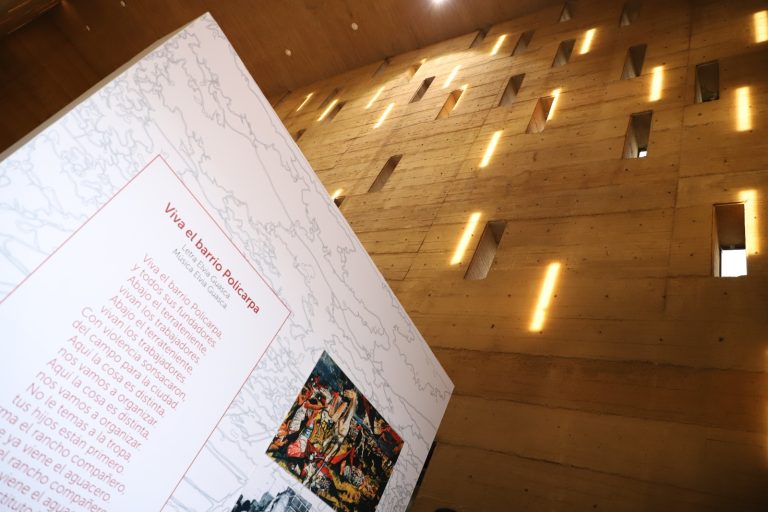

- Esta exposición, del artista Javier Agudelo, se podrá visitar del 31 de mayo al 15 de julio de 2024, en el Memorial por la Vida del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

- La apertura de la exposición se realizará el 31 de mayo, a las 9 de la mañana.

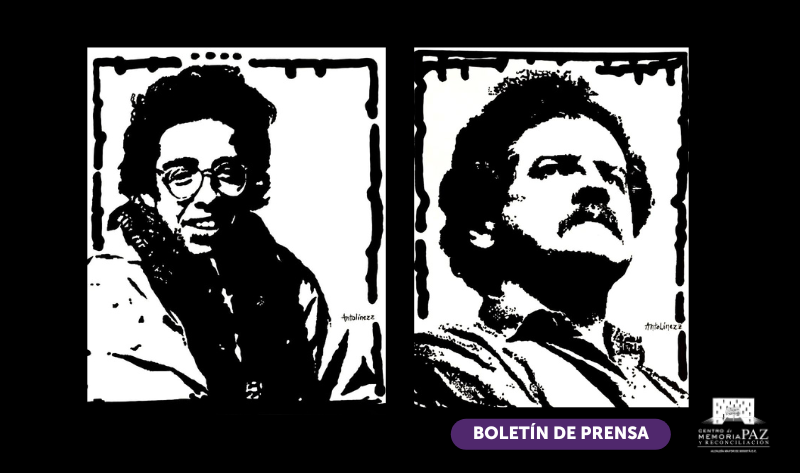

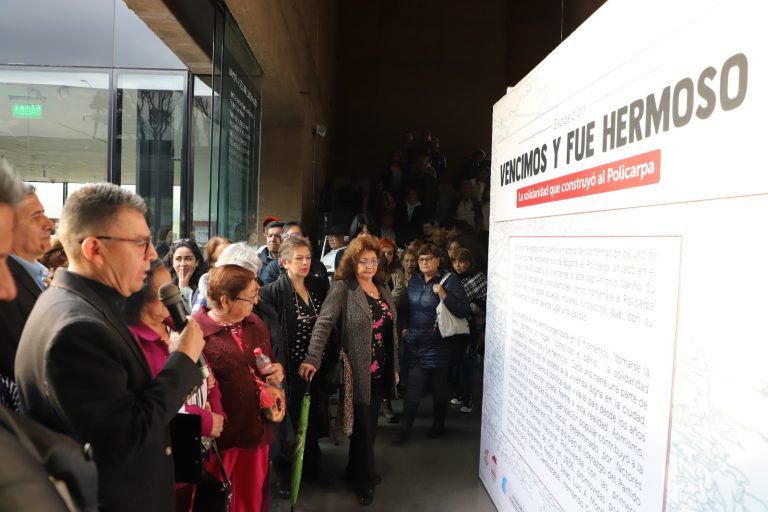

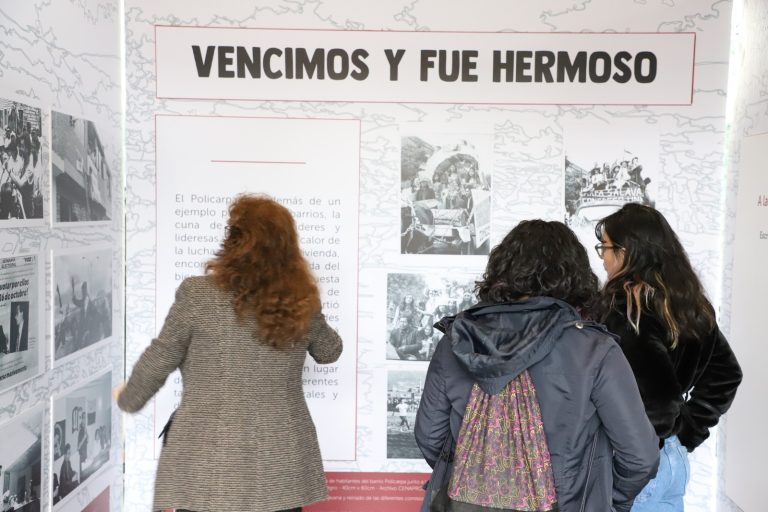

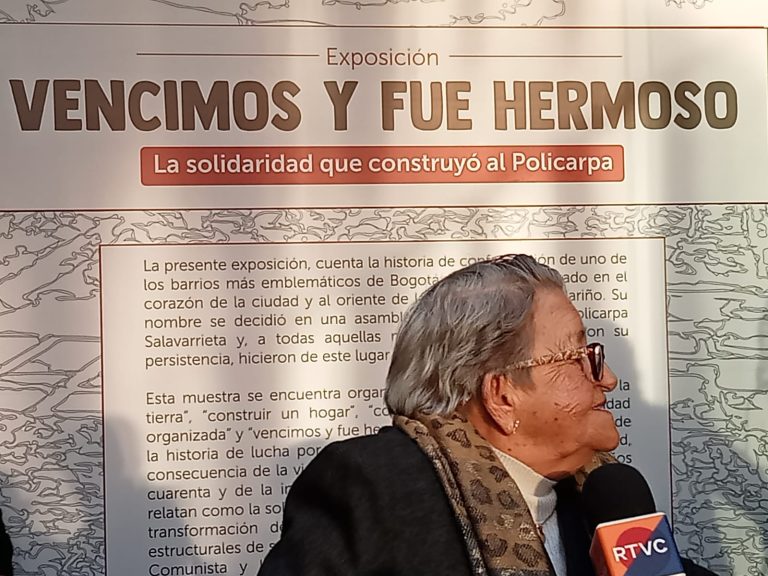

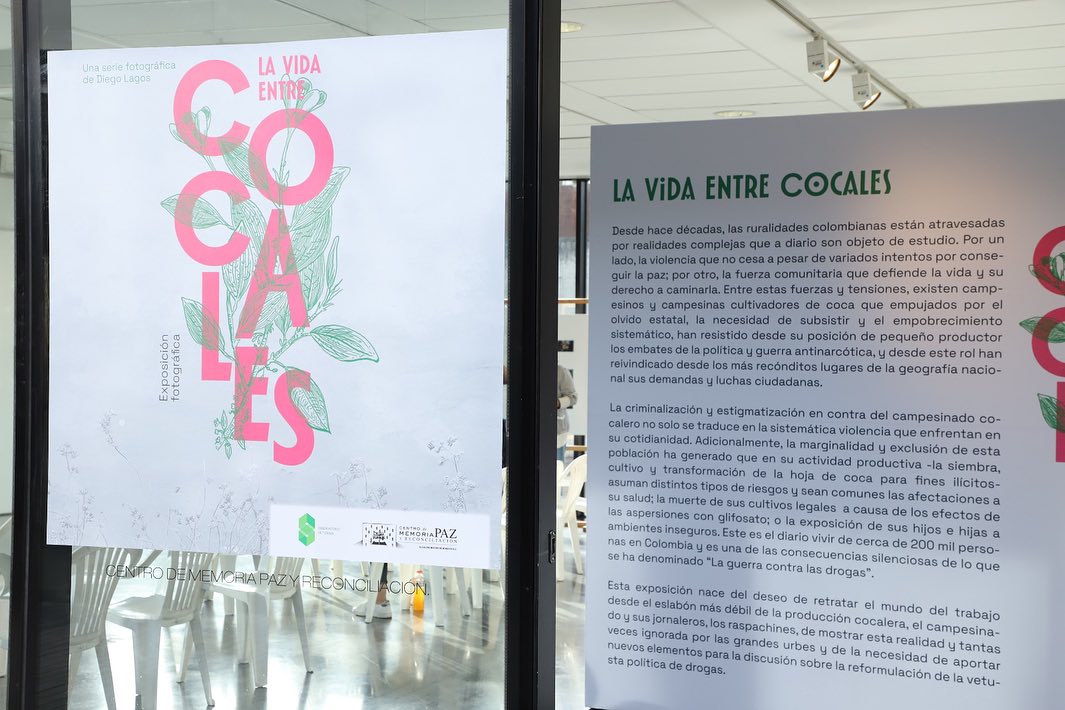

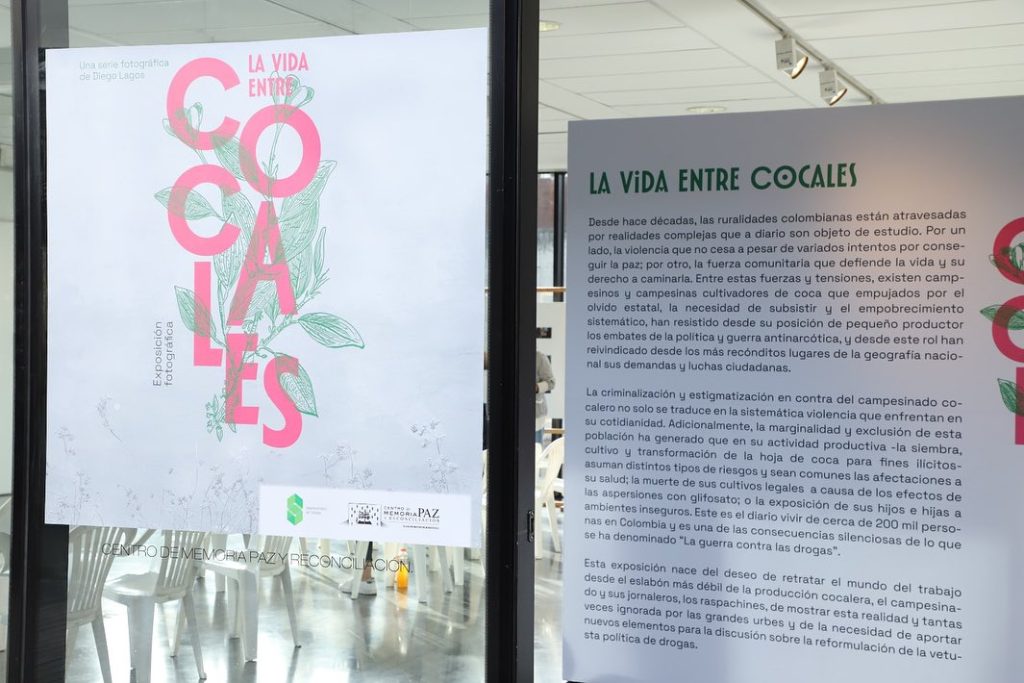

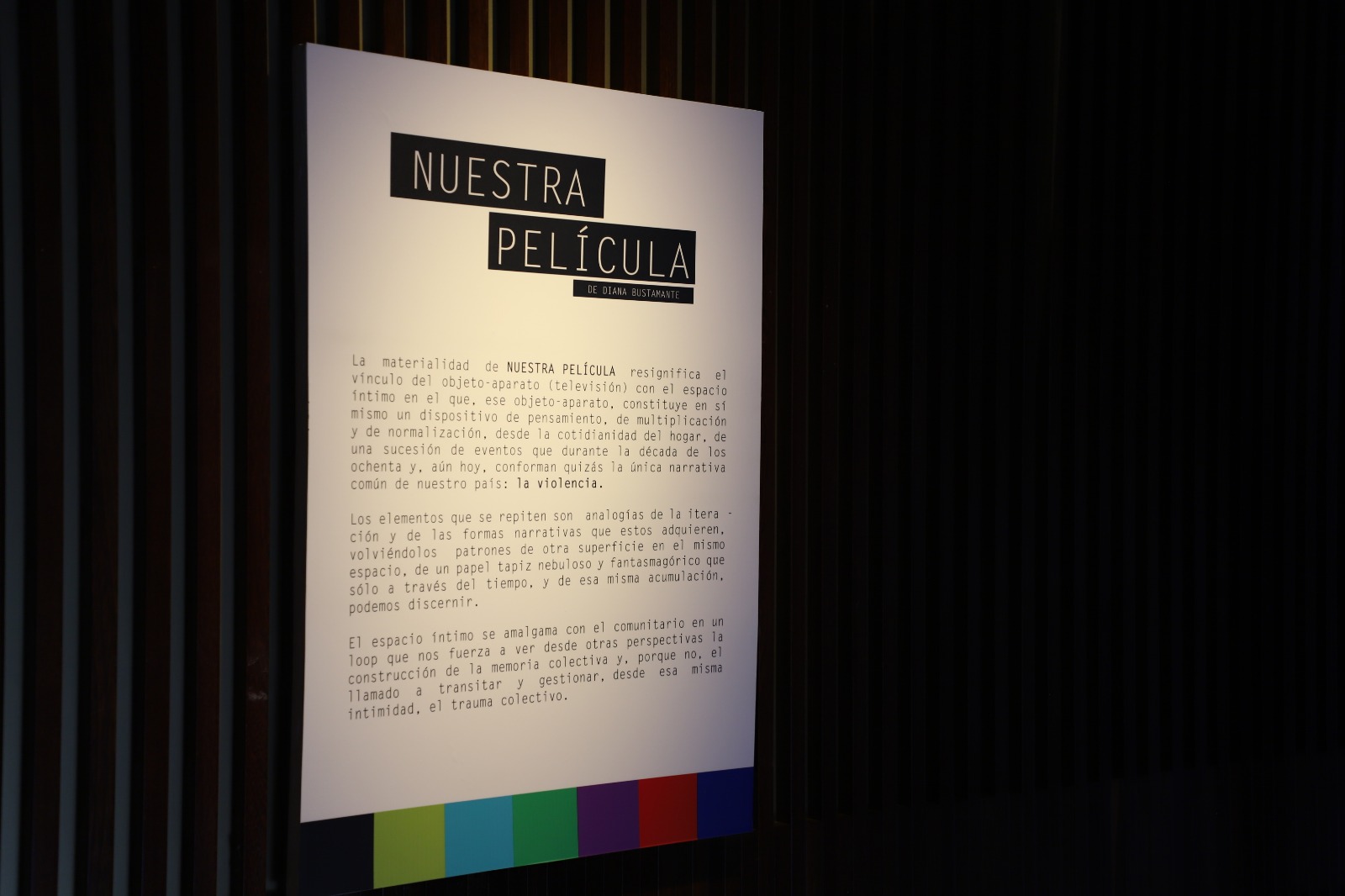

Bogotá, 29 de mayo de 2024 – Este viernes, 31 de mayo, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR) dará apertura a una nueva exposición titulada ‘Colombia a blanco y negro: Siluetas para la paz’, la cual presenta la obra del reconocido artista Javier Agudelo, conocido como ‘Antolinez’. El evento de lanzamiento se realizará a las 9:00 a.m. en el Memorial por la Vida del CMPR.

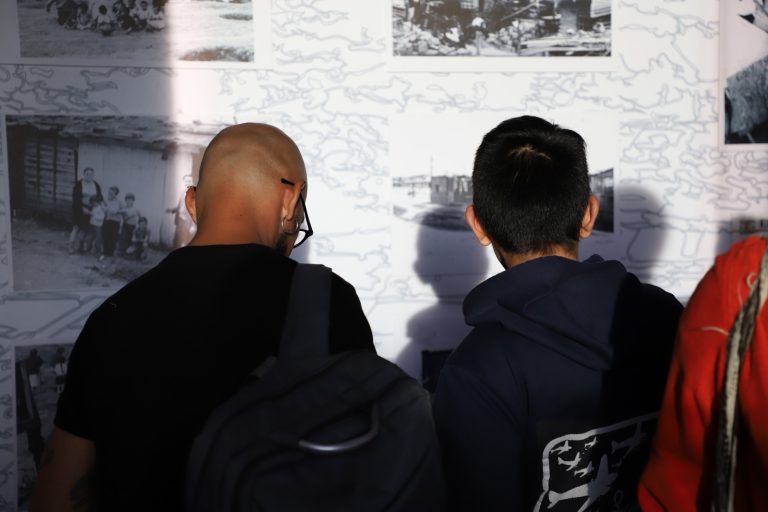

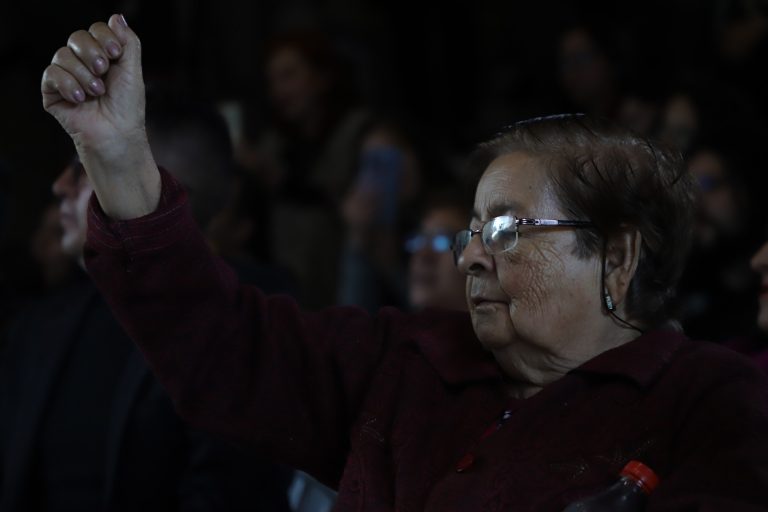

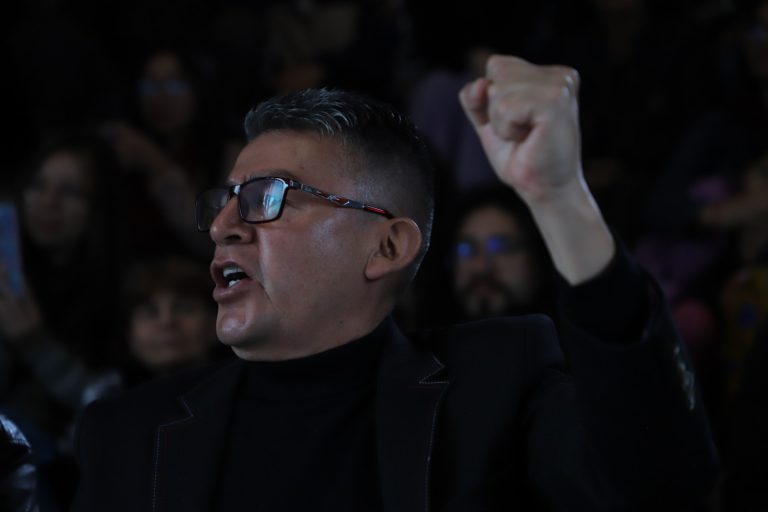

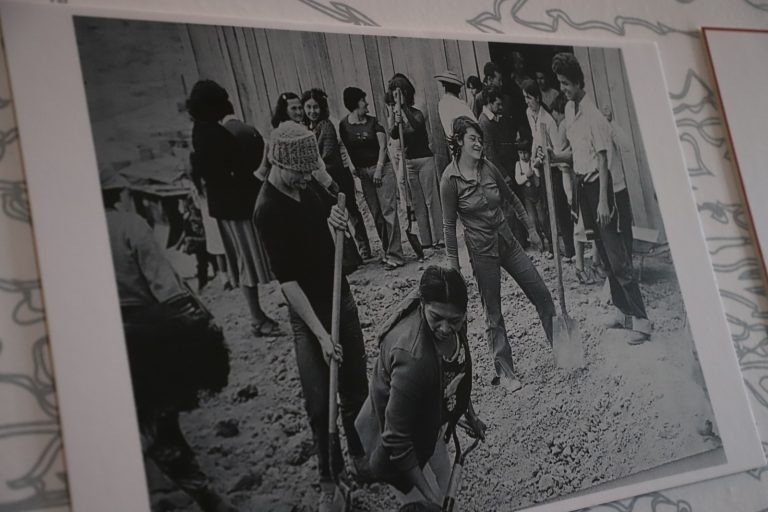

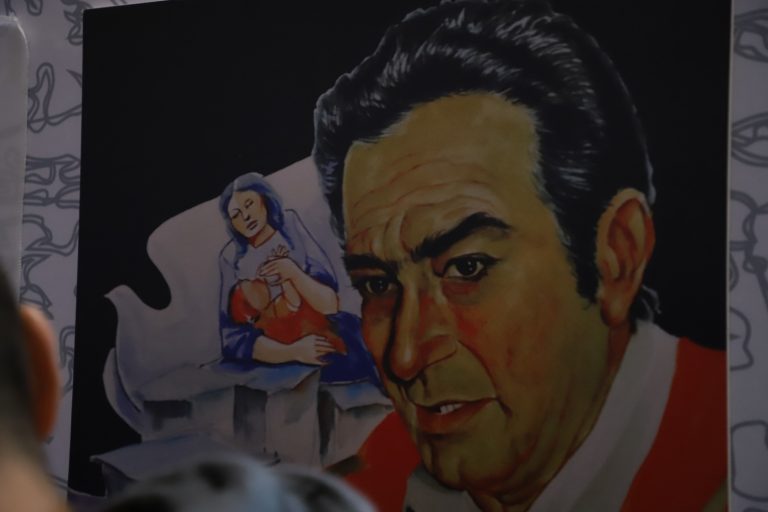

La exposición está compuesta por un conjunto de 28 pinturas que representan un profundo homenaje simbólico a las víctimas del conflicto armado colombiano, resaltando sus luchas y resistencias. Según Gladys González Arévalo, artista e investigadora, la obra de ‘Antolinez’ se caracteriza por «sentidas y enérgicas siluetas en claroscuro que representan el fondo bajo, marcado por la violencia, la muerte y lo sombrío, contrastando con la luz que emerge hacia arriba, simbolizando la esperanza y el futuro».

Por su parte, Ana María Cuesta, Directora del CMPR resalta la importancia de estos espacios y de alojar siluetas para la paz: “La obra del artista Antolinez es una muestra de una realidad dolorosa a causa del conflicto armado que hemos vivido, los rostros que encontraremos en ella nos recuerda a hombres y mujeres que de alguna manera aportaron a la paz de este país” a lo que agrega “el homenaje sentido a todas estas personas, sus luchas y apuestas, es más que merecido”.

Esta muestra busca generar empatía en una sociedad exhausta por la violencia, destacando a los líderes sociales y políticos sacrificados en la búsqueda de una Colombia más justa y pacífica. La exhibición de estas obras en el CMPR no solo visibiliza iniciativas artísticas que contribuyen a la construcción de la memoria histórica del país, sino que también, en palabras de Lorena García, curadora del Centro de Memoria, subrayan la importancia de las exposiciones como instrumentos para comprender la realidad colombiana de manera empática y significativa a través de la estética.

Agenda y Participación

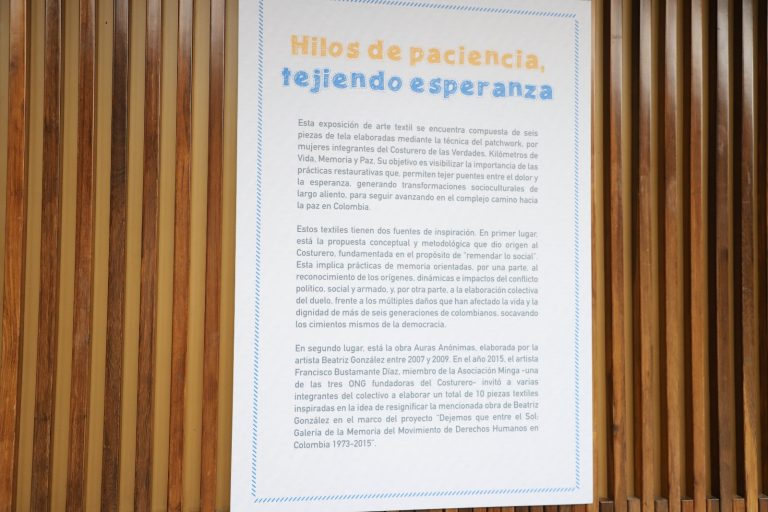

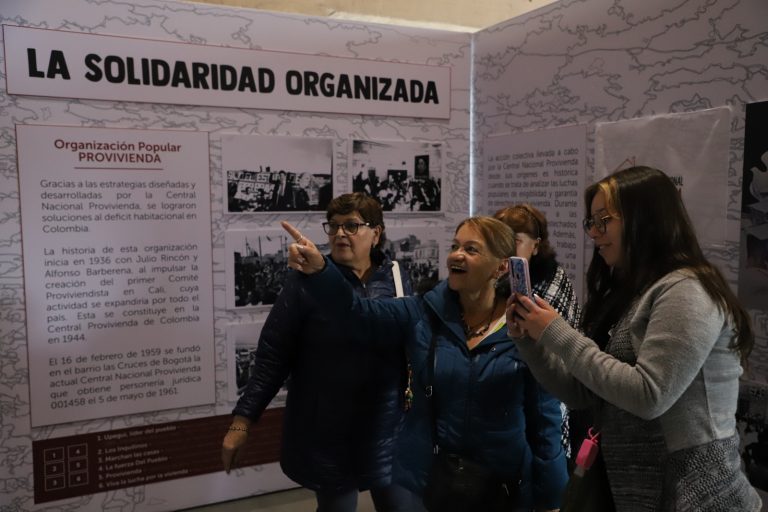

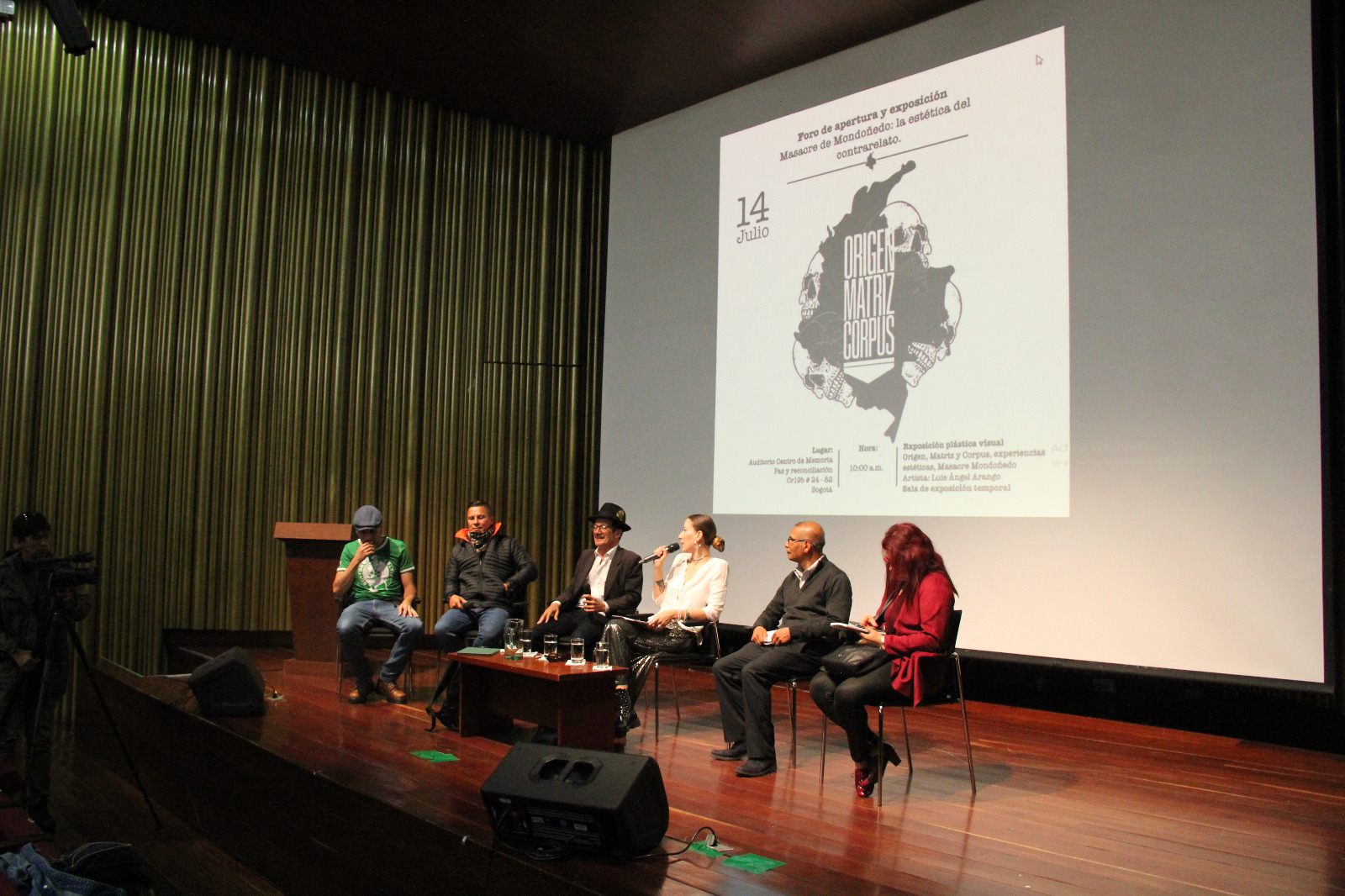

El CMPR mantiene una agenda expositiva dinámica, programando nuevas muestras cada dos meses. Concibiendo de este modo, al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación como un espacio de fortalecimiento y de apropiación de la cultura de paz a partir de las expresiones artísticas como motores de sanación.

La exposición ‘Colombia a blanco y negro: Siluetas para la paz’ estará abierta al público del 31 de mayo al 15 de julio del 2024 en los horarios regulares de la entidad. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

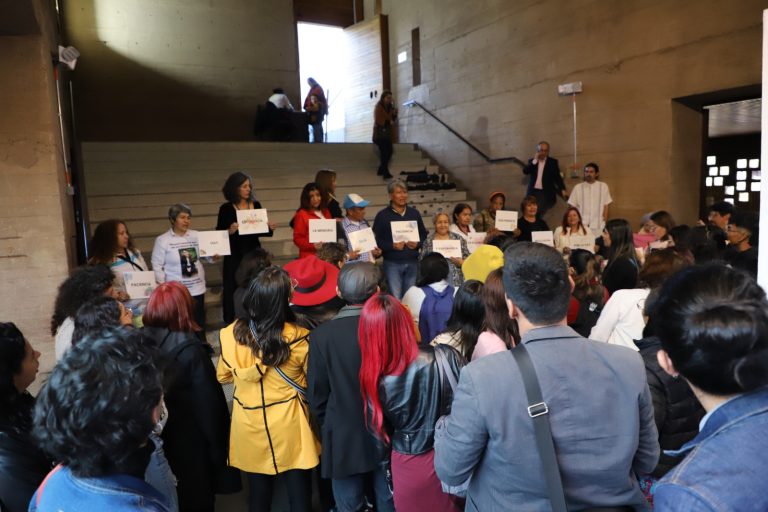

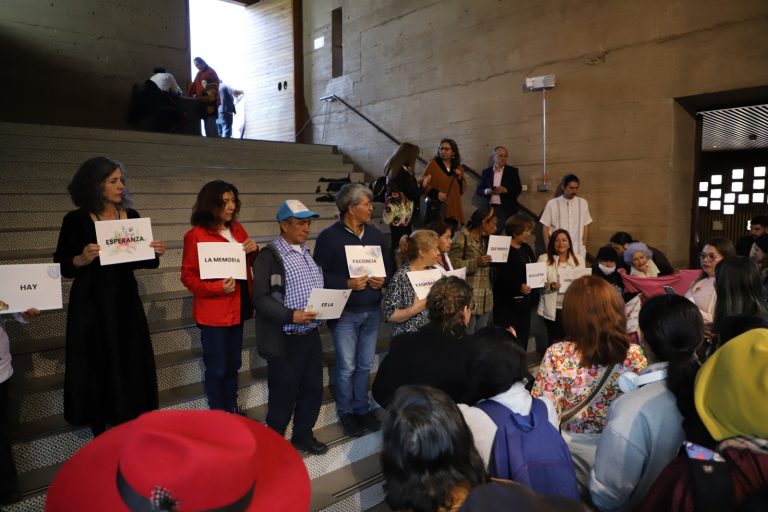

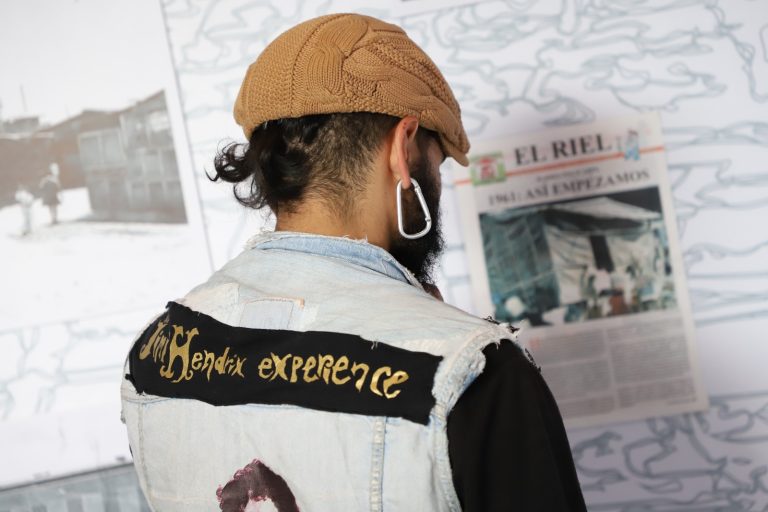

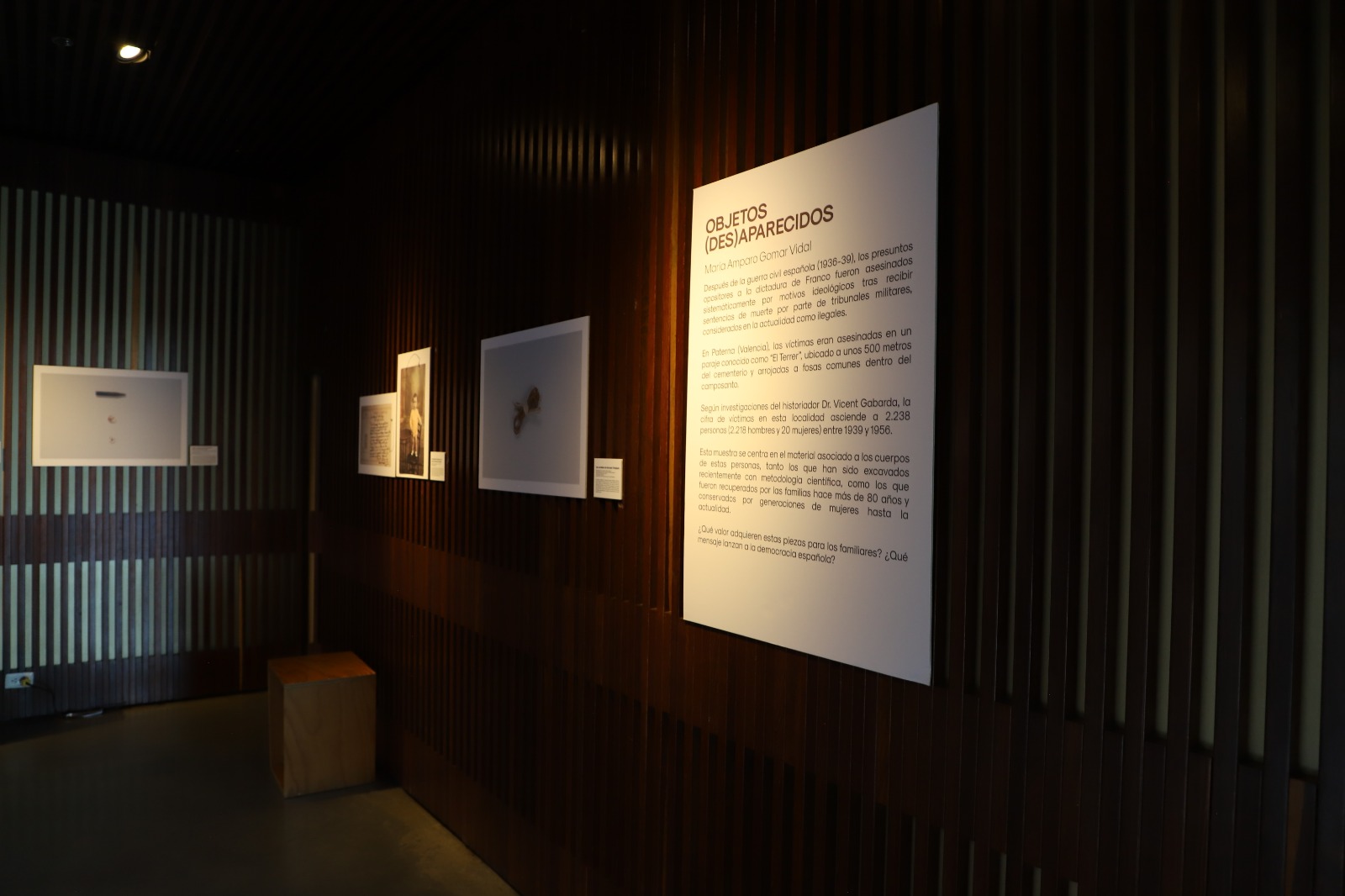

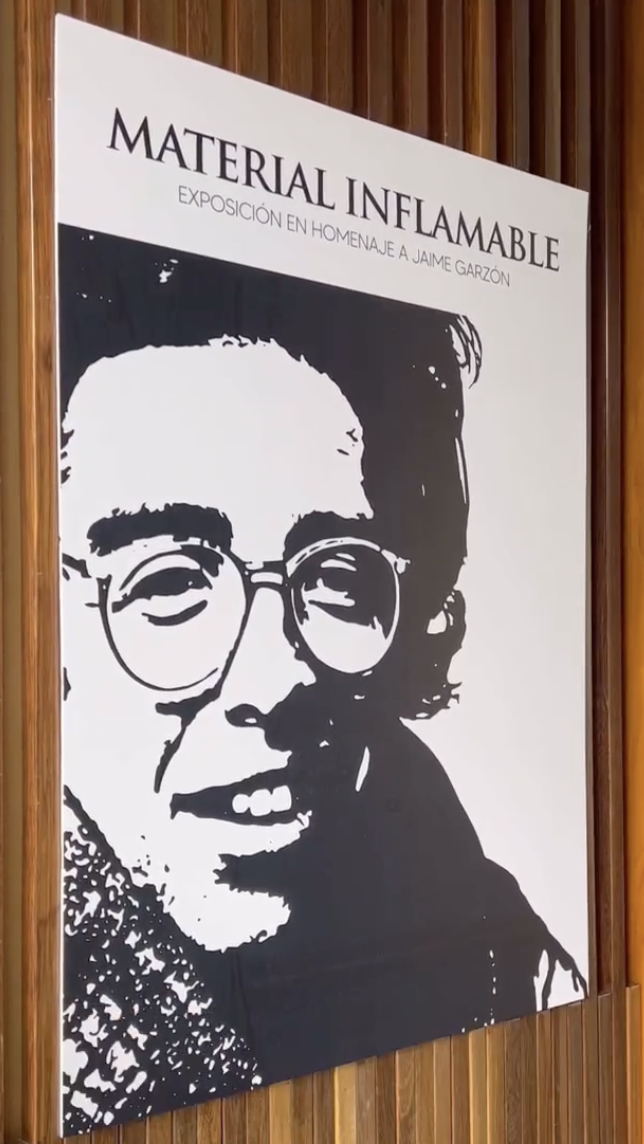

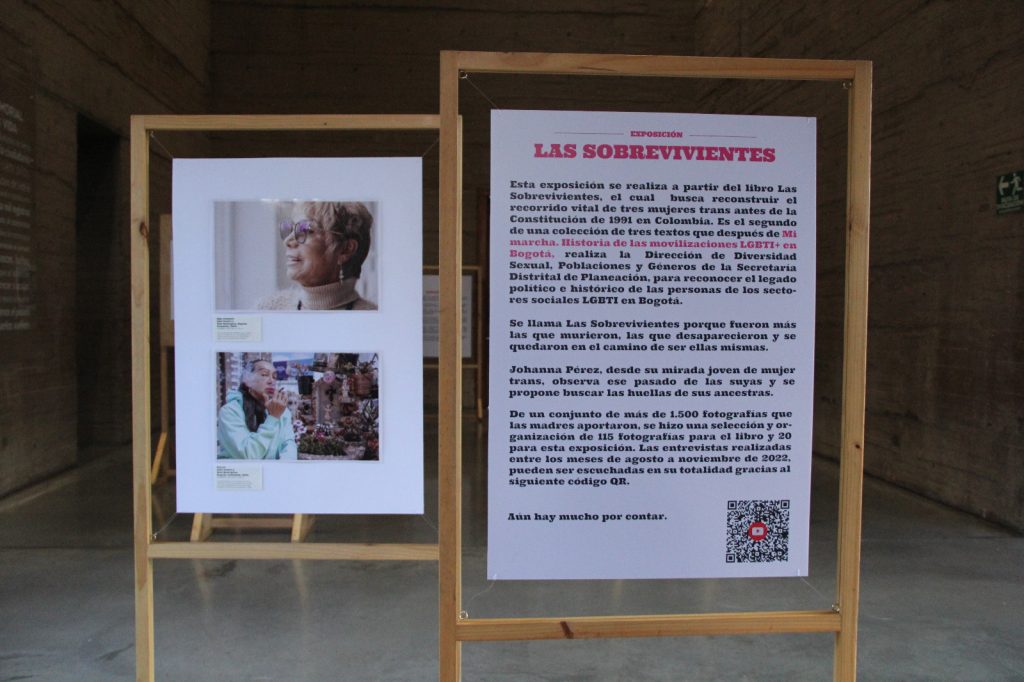

En el marco de su compromiso con la memoria y la reconciliación, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación – CMPR también acoge actualmente la exposición del informe final de la Comisión de la Verdad “Hay futuro si hay verdad. De la Colombia herida a la Colombia posible”, reafirmando su misión de ofrecer espacios para el entendimiento y la paz.

Invitamos a todas las personas interesadas a visitar y reflexionar sobre estas obras.

Para más información,

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Anyi Cárdenas – Apropiación Social de la Memoria

Correo electrónico: ajcardenasf@alcaldiabogota.gov.co

Dirección: Carrera 19b # 24 – 82

Sitio web: http://centromemoria.gov.co/

Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación

Secretaría General

Alcaldía Mayor de Bogotá