Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

En sociedades que han experimentado o experimentan graves violaciones a los Derechos Humanos, se libran cada tanto disputas por la verdad y la memoria. En estas disputas, los conceptos tienen un lugar central. A partir de ellos, las personas y colectividades dotan los hechos de sentidos, que les permiten impulsar u obstaculizar procesos para alcanzar la verdad, la justicia y los cambios necesarios para superar las violencias estructurales.

Estas disputas se libran en Colombia, donde sectores que se oponen a las transformaciones para alcanzar la paz han intentado relativizar y hasta negar hechos y repertorios de violencia ocurridos en el país, pese a la abrumadora evidencia que existe al respecto en investigaciones académicas, periodísticas, penales, de organismos internacionales, de organizaciones de víctimas y de defensores de Derechos Humanos.

Esta cruzada contra la verdad ha llegado, incluso, a tratar de suprimir el concepto de “conflicto armado interno” para suplantarlo por el de “amenaza terrorista”. La apuesta por despolitizar el conflicto y responsabilizar exclusivamente a algunos de sus protagonistas se sigue desplegando en la esfera pública, pese que en la última década el propio Estado ha emprendido dos procesos de justicia transicional para reparar a las víctimas del conflicto armado.

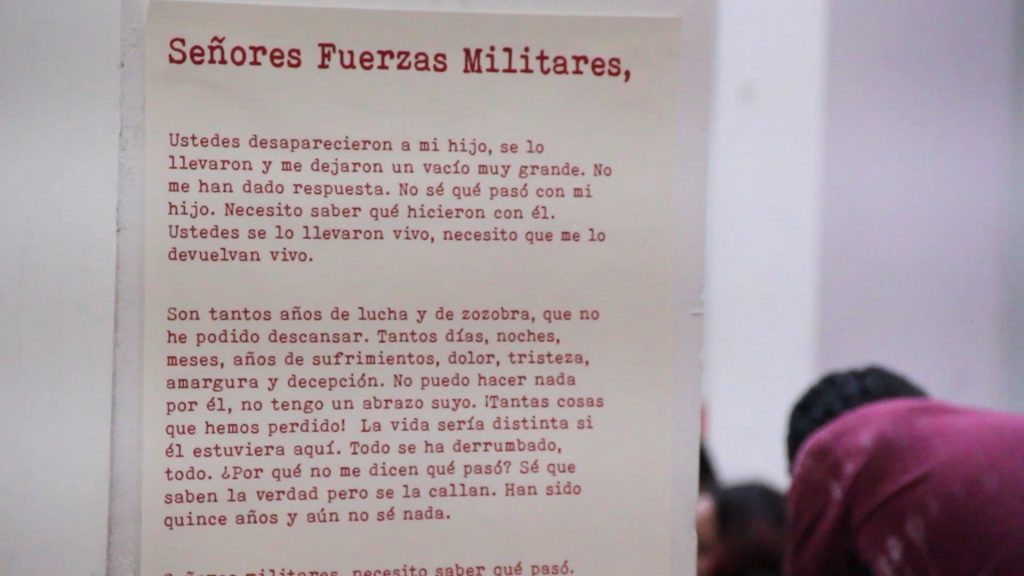

Estos sectores también han intentado relativizar las graves violaciones a los Derechos Humanos por cuyo reconocimiento las víctimas han librado valientes batallas. Desde poderosas posiciones, dentro y fuera de Colombia, estos grupos han negado los graves crímenes que se cometieron durante la retoma del Palacio de Justicia; han trivializado la desaparición forzada de personas en razón de su militancia política, al punto de decir que las víctimas “se fueron para el monte”; han negado o justificado el genocidio de la Unión Patriótica, un partido político exitoso casi exterminado por la acción de paramilitares y agentes del Estado.

Igualmente, han pretendido legitimar crímenes graves sugiriendo la vinculación de las víctimas con grupos o prácticas ilegales. La justificación pública de la venganza o de la justicia privada ha sido profundamente nociva para la democracia, porque ha alentado aparatos criminales de “limpieza social” y otros de carácter contrainsurgente como las Convivir, el Muerte a Secuestradores (MAS) y las Autodefensas Unidas de Colombia.

En la situación actual que vive el país, esta relativización continúa. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y centros de pensamiento luchan para que se reconozca la sistematicidad en los asesinatos contra líderes y lideresas sociales, así como para que se esclarezcan los responsables y las motivaciones de estos hechos. Algo similar ocurre ahora con las masacres, un concepto ampliamente estudiado en el país y en el mundo que hoy se intenta sustituir por el de “homicidios colectivos”.

Este intento es lesivo para las víctimas, la verdad y el debate público, porque el concepto de “homicidios colectivos” alude solamente a una de las características de las masacres: el de la pluralidad de víctimas. El término de “masacre” engloba, en cambio, otras cuestiones.

Entre ellas, que estos homicidios de varias personas en estado de indefensión producen terror en la población; deterioran el tejido social; buscan “castigar” a sectores específicos por razones políticas, económicas o de otra índole; tienen efectos simbólicos en las comunidades; y son cometidas a veces con actos de crueldad. El Grupo de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica le entregaron al país importantes investigaciones sobre masacres, en los que estas características son ampliamente abordadas.

También resultan lesivas las declaraciones apresuradas que buscan adjudicar los hechos a responsables abstractos, como “el narcotráfico”, sin que para ello se hayan realizado las investigaciones necesarias y, lo más grave, con claras intenciones políticas. En los últimos días, las propias autoridades han empezado a reconocer que la masacre de zona rural de Arauca capital está relacionada con hechos de justicia privada y que la masacre del barrio Llano Verde (Cali) fue presuntamente cometida por los vigilantes del cañaduzal donde aparecieron muertos los jóvenes, todo porque ellos acudían al lugar con frecuencia a comer caña. No fue, entonces, “el narcotráfico” el responsable de estos hechos.

Para superar las graves violaciones a los Derechos Humanos y sus impactos es necesario, entre muchos otros procesos, que personas y grupos poderosos se abstengan de negar, relativizar o falsear la realidad. La sociedad y las víctimas necesitan saber la verdad.