Por María Flórez, equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación – Noviembre 6 de 2021

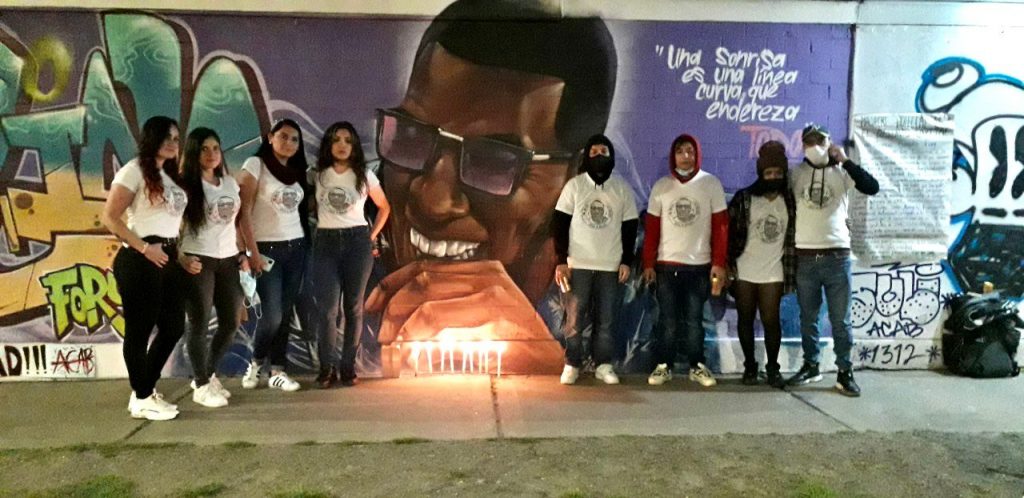

Decenas de mujeres y hombres entraron silenciosos en la noche de este 4 de noviembre a la arena de la Plaza Cultural la Santamaría de Bogotá. Lentamente fueron tomando sus posiciones, cada una de ellas en representación de una estrella. De a cinco, cada grupo formaba una constelación. Una voz que decía “nunca dejaré de pensar en ti” se escuchaba solemne en las graderías de la Plaza, mientras los hombres y las mujeres de la arena apuntaban con luces a la posición exacta del cielo en la que se encontraban las estrellas que representaban sus cuerpos.

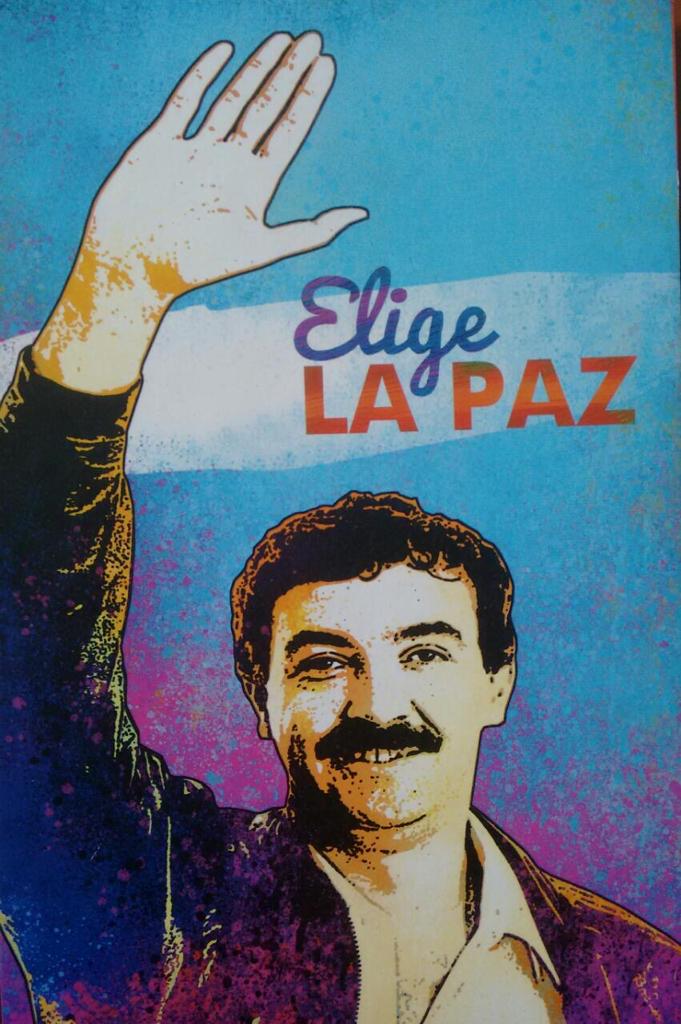

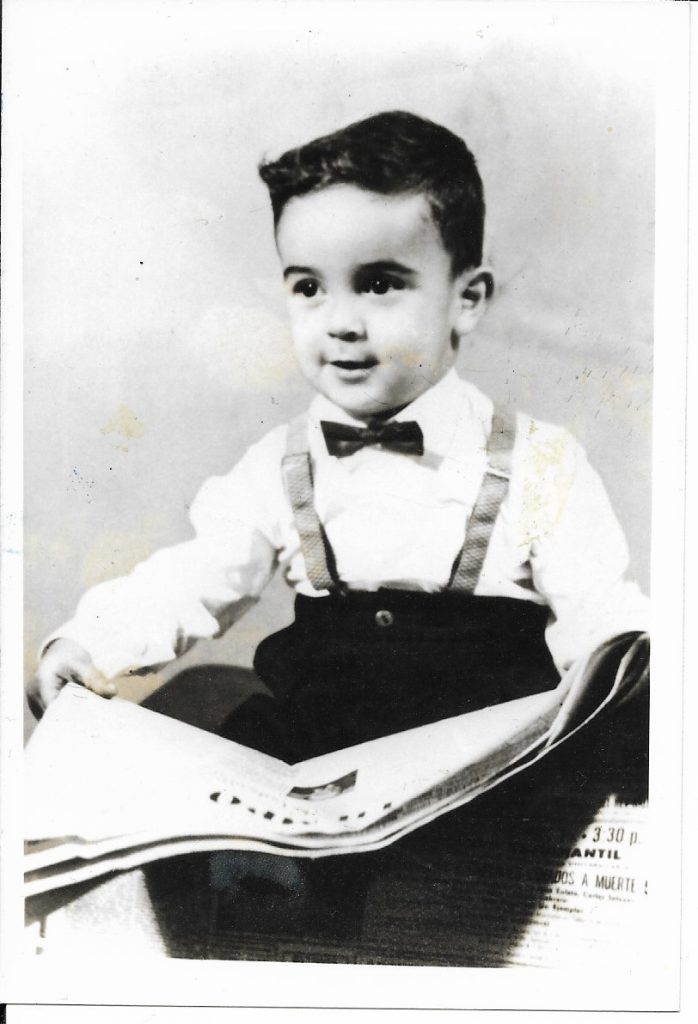

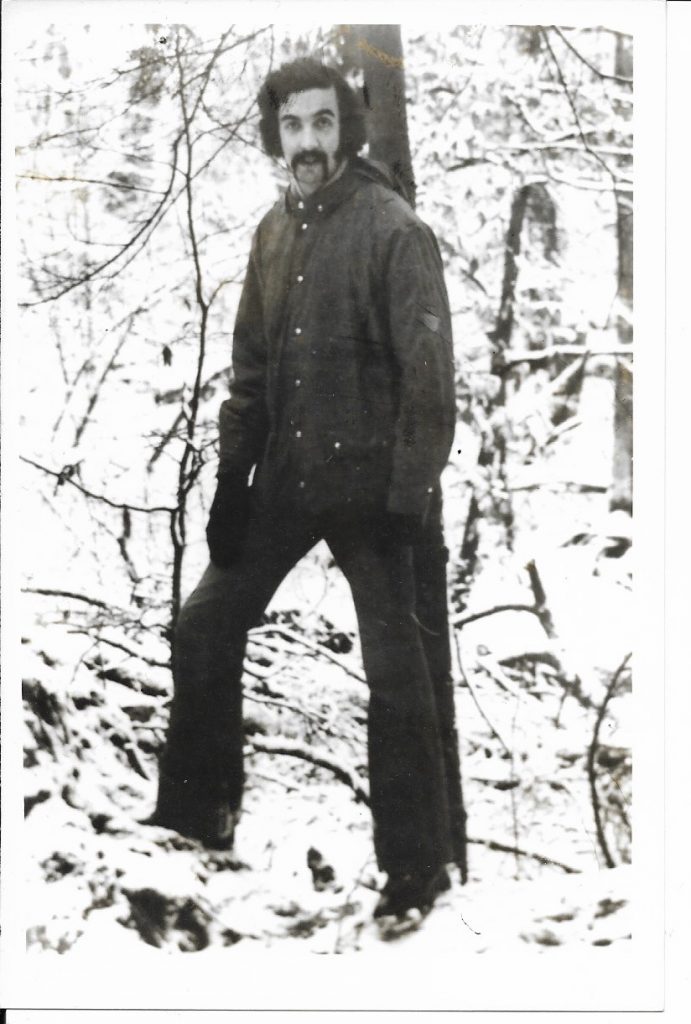

Esas estrellas son un nombre, un periodo de tiempo, un hito. Todas contienen la historia de una persona desaparecida forzadamente o de las luchas de las organizaciones sociales y de víctimas que durante años han construido memoria y exigido justicia por ese crimen atroz que es la desaparición forzada. Las personas que apuntan al cielo son integrantes de 14 de esas organizaciones, muchas de ellas con décadas de trayectoria, que se unieron para renombrar las estrellas por la memoria de las y los desaparecidos.

Las constelaciones encarnadas por ellas en la arena fueron imaginadas colectivamente, en un proceso de memoria convocado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y el Planetario de Bogotá, que recibió el nombre de “Ausentes, estrellas presentes”. Como parte de ese proceso, los científicos del Planetario elaboraron mapas celestes que permiten apreciar las mismas estrellas que podían verse en los lugares y las fechas exactas del nacimiento y la desaparición forzada de las víctimas.

Estos mapas, que reposan ahora en los archivos de las organizaciones, son también una evidencia de cómo las estrellas nos vinculan a pesar del paso del tiempo. Muy poco ha cambiado el cielo que vemos ahora respecto del cielo vieron los desaparecidos hace varias décadas, e incluso, nuestros antepasados hace cientos de años. Nuestro tiempo es efímero en relación con el de los cuerpos celestes.

Ver a las personas desaparecidas en las estrellas “implica que están presentes, que siguen siendo luz para quienes se toman el tiempo de mirarles”, explica Sofía de la Hoz, de la colectiva Vuelve Pronto, una de las organizaciones participantes del proceso. Sofía dice que esta conexión poética es también una forma de “construir belleza del horror”. Porque, para ella, “a pesar de este horror de la desaparición, nosotras y nosotros seguimos siendo practicantes de la vida”.

María del Pilar Murad Martínez, miembro de la Escuela de Liderazgo de la Fundación Nidya Erika Bautista y familiar de víctimas de desaparición forzada, también piensa que este vínculo es una manera de seguir teniendo presentes a los desaparecidos: “Creo que es una forma de rehacer el nombre de esas personas ausentes, que igual siempre están con nosotros en espíritu. Es darles importancia a esas personas que, finalmente en vida y en tierra, eran parte de un núcleo que destruyó el conflicto”. En el cielo, además, pueden representarse todas las personas desaparecidas, que en Colombia son miles.

La relación con las estrellas tiene una enorme ventaja: una memoria contenida en el cielo es intocable e inmodificable. Así lo refiere Jose Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación: “Esa circunstancia que se pretende eliminar con la desaparición forzada, que es el derecho a enterrar, a reivindicar a los muertos en un espacio físico, tiene a partir de la acción de las organizaciones, de la resistencia, la imposibilidad de realizarse. Y en ese sentido es también un acto de trasgresión desde las víctimas frente a esa pretensión de hacer de la desaparición la imposibilidad de tener un lugar de memoria: las estrellas son el último lugar de memoria que nos podrían quitar”.

Un patrimonio común

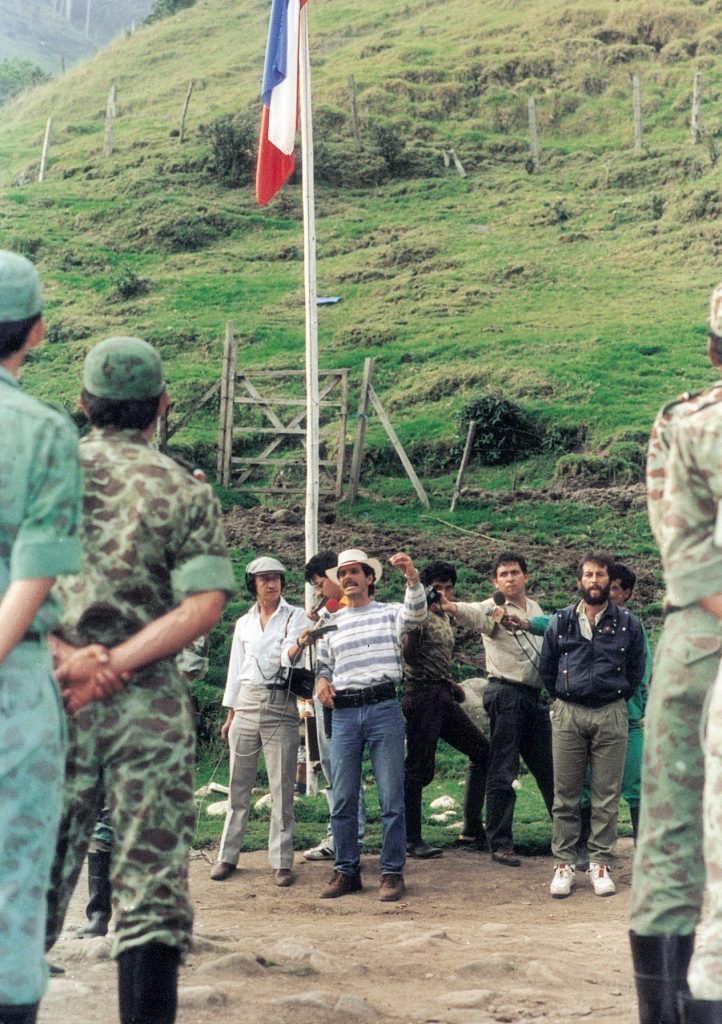

El sitio más privilegiado de la tierra para observar el cielo está en Chile. En el desierto de Atacama están ubicados los complejos astronómicos más importantes del planeta. En ese mismo lugar, la dictadura de Agusto Pinochet construyó el campo de concentración de Cachabuco, donde fueron recluidos más de mil prisioneros políticos. Algunos de ellos fueron asesinados y desaparecidos entre la inmensa arena del desierto. En las últimas décadas, mientras los astrónomos rastreaban los cuerpos celestes en el limpio cielo que cubre el Atacama, las familiares de los detenidos desaparecidos buscaban los cuerpos de sus seres amados entre las planicies eternas.

Este es el argumento central del documental Nostalgia de la Luz (2010), del chileno Patricio Guzmán. El símil entre el trabajo de los astrónomos, las familiares y los antropólogos, todos ellos buscadores, se sitúa en una pregunta por las huellas que deja el pasado: en la arena, en el espacio, en la memoria.

Los científicos entrevistados en la película reflexionan acerca de una relación material entre nosotros y los cuerpos celestes: que los seres humanos estamos compuestos de elementos químicos que también componen las estrellas. El astrofísico colombiano Camilo Delgado, líder de Astronomía del Planetario de Bogotá, explica que “los elementos químicos de nuestro cuerpo fueron originados en procesos estelares. En la sangre tenemos hierro, y ese hierro se produjo en las explosiones de estrellas… el calcio que tenemos en los dientes, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. Ahí hay una conexión muy fuerte con lo que somos. Somos polvo de estrellas que pensamos en las estrellas”.

La película de Guzmán es la inspiración central de “Ausentes, estrellas presentes”. Con ese referente, este proyecto buscó establecer una relación simbólica en la que las estrellas son el contenedor de la memoria de las personas desaparecidas. El mensaje de fondo es que los desaparecidos y las luchas de las víctimas nos pertenecen a todos y todas, tanto como las estrellas con las que compartimos orígenes.

Antequera reflexiona al respecto: “Las estrellas, en el fondo, son el más común de los patrimonios. También hacen parte de la naturaleza, pero de una naturaleza intocable, a diferencia del agua, de los ríos, que consideramos como un patrimonio común, pero que son explotables. Las estrellas están lo suficientemente lejos como para que sean patrimonio todavía inalterado, fuera de todo riesgo. De tal forma que cuando uno ve las estrellas, que son infinitas, y las vincula con las personas desaparecidas, su memoria puede hacer parte del patrimonio común”.

Para las organizaciones de víctimas, esta es otra oportunidad para continuar manteniendo viva la memoria de sus familiares. Patricia Jiménez, secretaria técnica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Bogotá, así lo expresa: “Nosotras las víctimas lo que tenemos muy claro es que ellos están vivos, a través de nuestra memoria y de muchas maneras. Para nosotros, lo que ellos hicieron fue dar su vida para sembrar más vida. Lo que quisieron fue desaparecerlos, pero no lo van a lograr jamás; esa es nuestra tarea”. La acción pública en la Santamaría tuvo una especial importancia para Patricia, porque este 4 de noviembre se conmemoraron 29 años de la desaparición forzada de su esposo, Gustavo Salgado Ramírez.

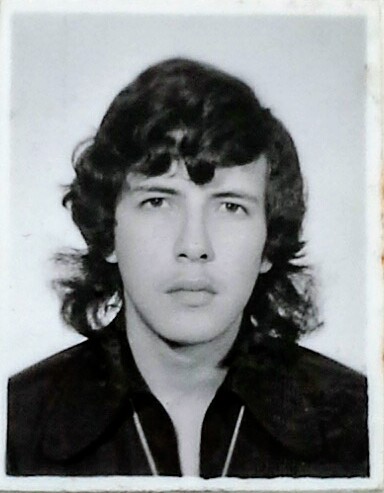

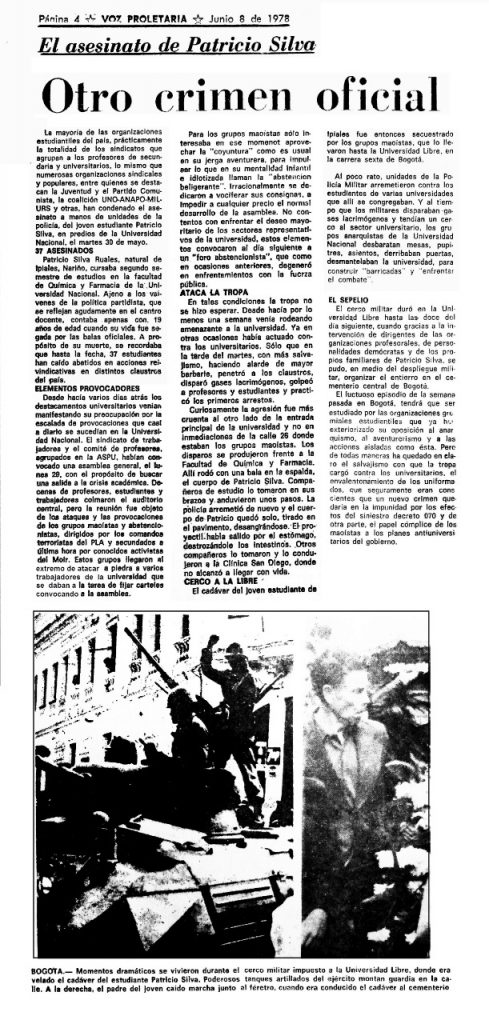

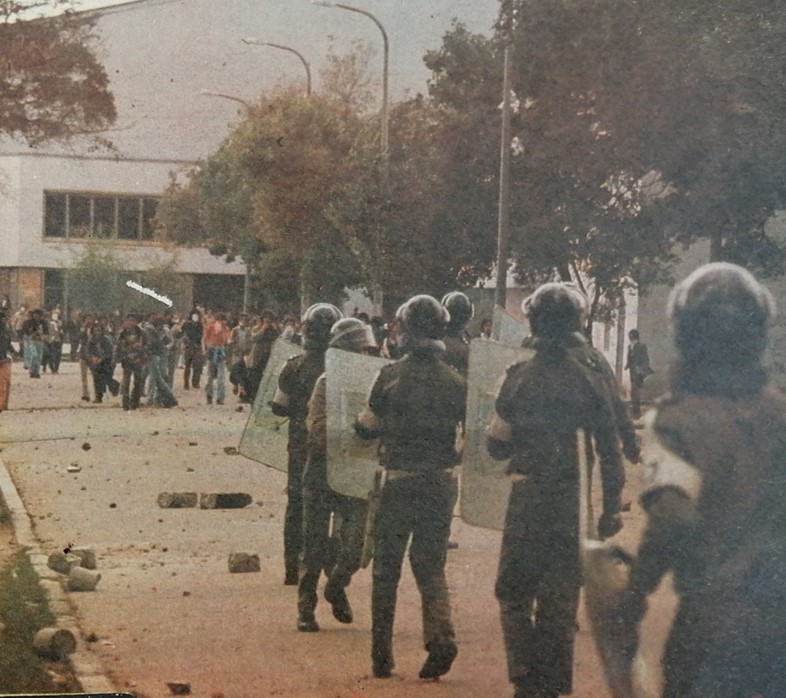

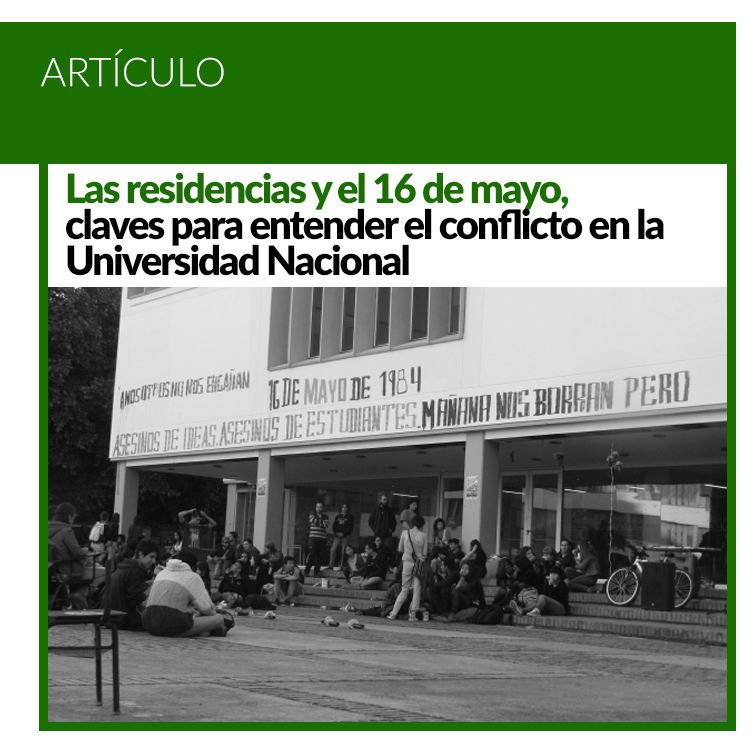

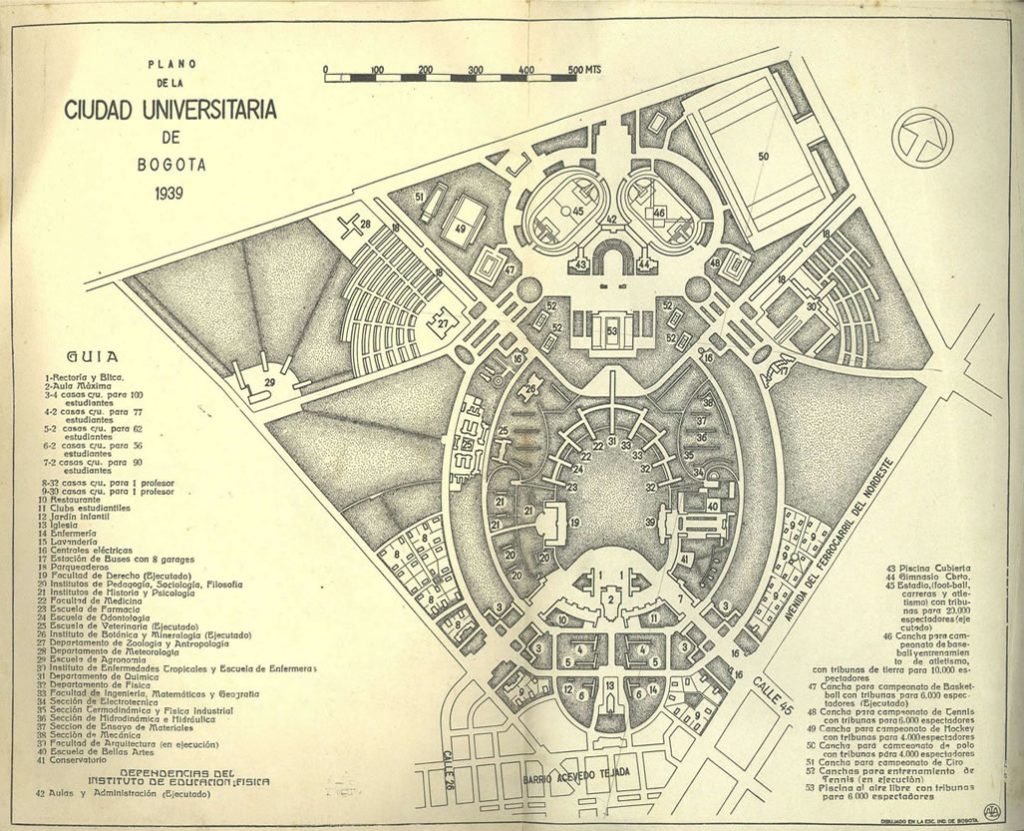

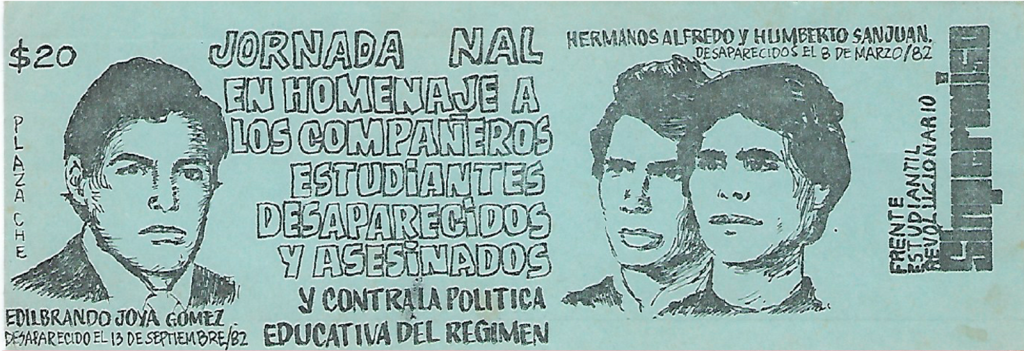

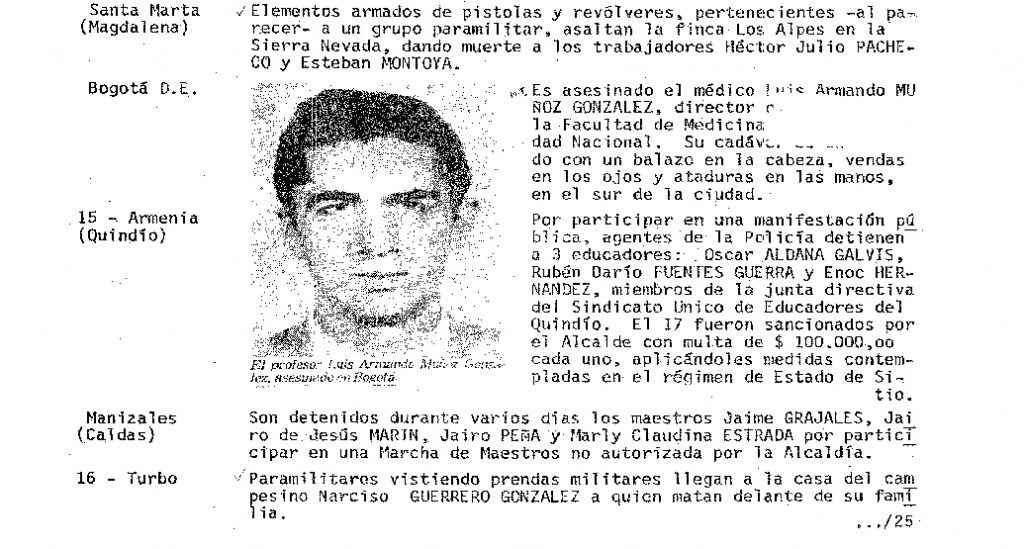

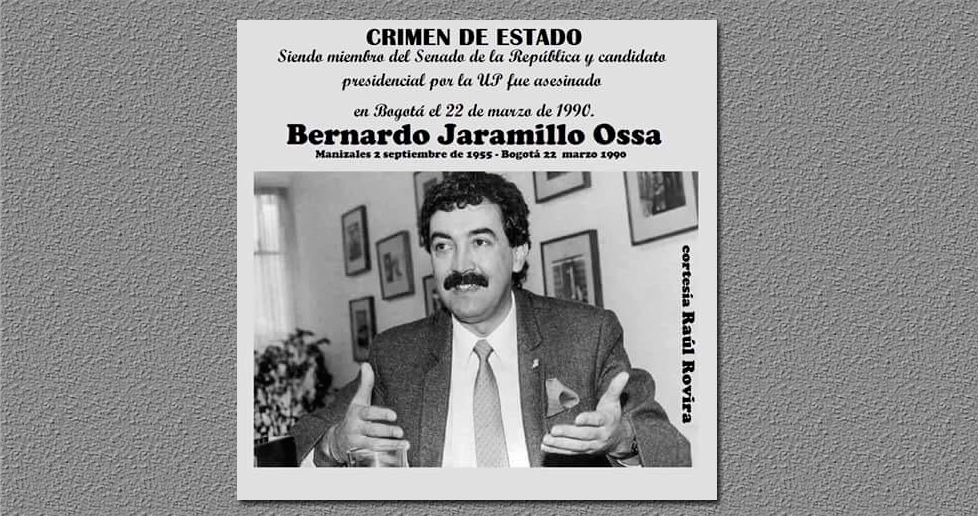

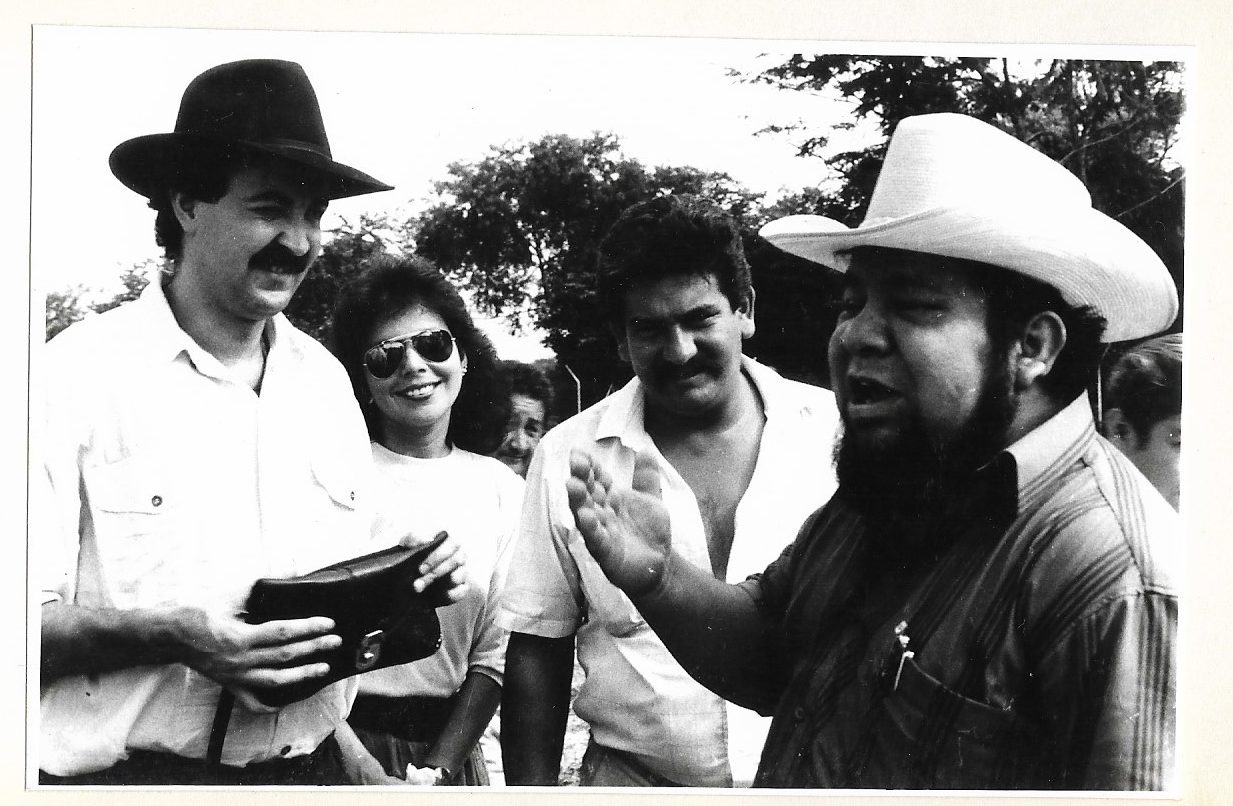

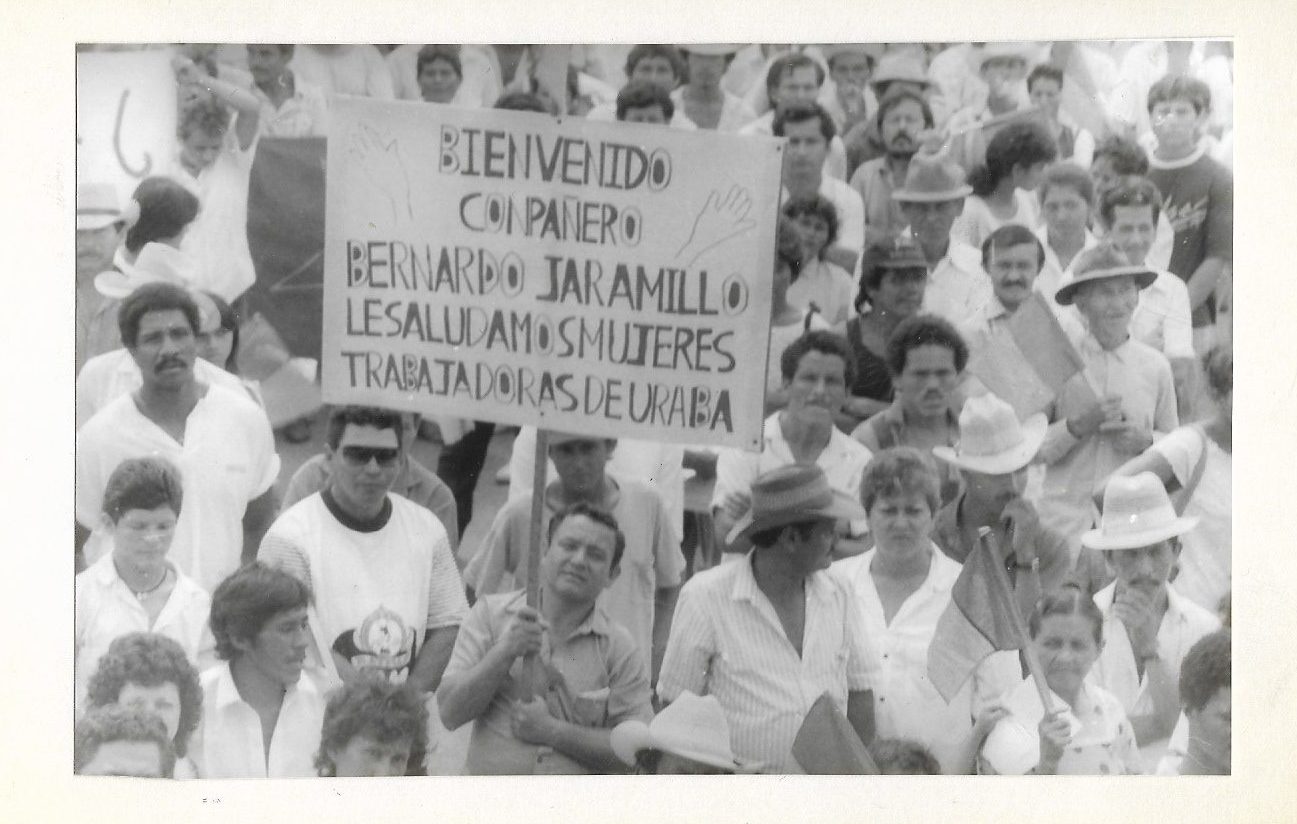

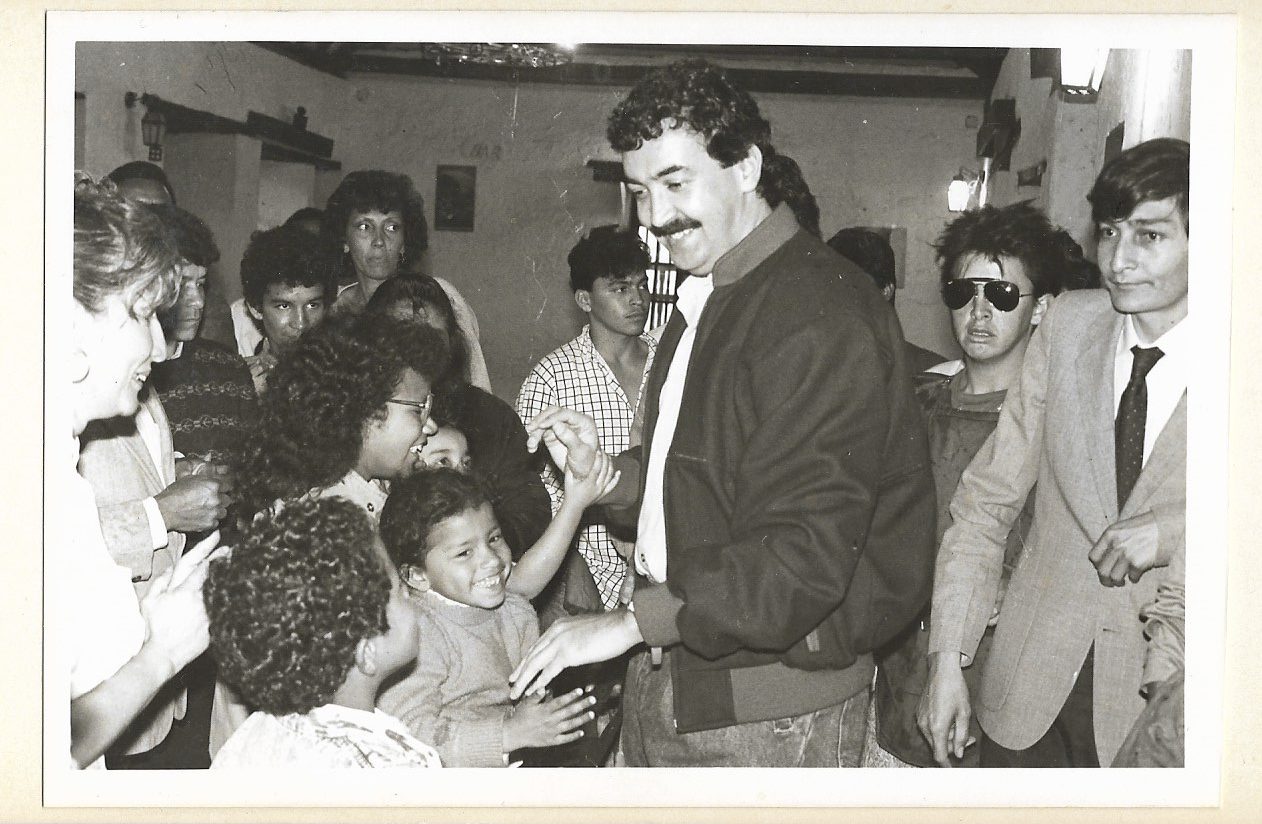

Como parte de este proceso, las organizaciones también instalaron colectivamente una galería de la memoria en el segundo piso del Planetario, que estará abierta al público hasta el próximo 7 de noviembre. Es la primera vez que estas organizaciones unen sus galerías en un mismo espacio de la ciudad, exponiendo los rostros de las víctimas de distintos periodos y formas de este crimen, incluyendo los detenidos desaparecidos de la década de 1980 y los más recientes casos de ejecuciones extrajudiciales.

Hecha la conexión con las estrellas, en la arena de la Plaza se volvieron a escuchar las exigencias contra el olvido y la impunidad que las víctimas han expuesto públicamente durante las últimas décadas, con la pretensión de vincularnos a todas y todos en la búsqueda de los desaparecidos. En palabras de Gloria Gómez, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes): “Los desaparecidos son los ausentes siempre presentes en la memoria de los familiares. Pero los familiares queremos que estén siempre presentes en la memoria de la sociedad”. Ahora están siempre presentes en el cielo.