Por: Fernanda Espinosa Moreno, Equipo del CMPR.

El archivo de Guzmán Campos es un gran hallazgo para la historia del país, por años se consideró perdido, incluso corrieron chismes de que había sido vendido o desaparecido por completo.

Germán Guzmán Campos es un personaje fundamental de la historia de Colombia. Como sacerdote, sociólogo, educador y comisionado dejó una huella profunda y aportó a la transformación de estos campos en la segunda mitad del siglo XX. Nació en Chaparral, Tolima, y murió exiliado en México. Estudió en el Seminario Conciliar de Ibagué y fue ordenado sacerdote en la Catedral de Ibagué en 1934, apostó por la apertura y modernización de la Iglesia, años después sería amigo de Camilo Torres Restrepo y su primer biógrafo. Siendo párroco del Líbano, vivió la Violencia Bipartidista en el Tolima, una de las regiones donde tuvo mayor impacto. Una biografía completa de Germán Guzmán Campos se puede leer acá.

Los archivos son un lugar fundamental de disputa de la memoria. El archivo de Guzmán Campos es un gran hallazgo para la historia del país, por años se consideró perdido, incluso corrieron chismes de que había sido vendido o desaparecido por completo. Tras la muerte de Guzmán Campos en 1988, los documentos fueron custodiados por su compañera, la profesora Emma Zapata Martelo, del Colegio de Posgraduados de Texcoco (México). Desde 2018, Luis Carlos Castillo, Francisco Ramírez Pores y Alberto Valencia, profesores investigadores de la Universidad del Valle, junto con ella, empezaron a digitalizar, analizar y clasificar todo su archivo, más de 9.000 documentos y fotografías que están siendo puestos a disposición del público en la página: http://germanguzman.univalle.edu.co/ Producto de este feliz e importante hallazgo ya han sido publicados tres libros: Entrega de armas de las guerrillas del Llano, La Violencia años cincuenta contadas por sus víctimas: los archivos de la Comisión Investigadora y Tres estamentos de poder, este último es la tesis doctoral de Guzmán Campos.

Una parte importante de este archivo lo componen los documentos de la “Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional” creada por la Junta Militar, de la cual Germán Guzmán Campos fue comisionado por la Iglesia, junto con miembros de los partidos, el Ejército y la Iglesia con participación de los partidos Conservador y Liberal por igual.

Otro miembro muy destacado de esta comisión fue Otto Morales Benítez, personaje clave en otros procesos de paz en el país. La labor de esta comisión fue esencial en este periodo de transición entre la Violencia Bipartidista y el Frente Nacional, particularmente por sus aportes en construcción de paz local, logrando más de 52 pactos de paz. Un artículo sobre el aporte de esta comisión en “pacificación” y “rehabilitación” se puede leer acá.

En una entrevista que le realizaron en noviembre de 1958 sobre la labor de esta comisión, Guzmán Campos señaló:

“Estoy satisfecho por los resultados obtenidos. Recorrimos los sectores más afectados por la violencia en Caldas, Valle, Cauca, Tolima y Colombia, en el Huila. La labor ha sido agotadora pero la hemos cumplido con verdadero fervor patriótico. Desde el principio sostuve la tesis de que la Comisión debía llegar a todas las zonas devastadas. Irse a los poblados, villorrios, veredas, por atajos y riscos, con un sentido total de sacrificios que siempre halle con creces en mis colegas. Era necesario hablar con todos, sin asco a su abismo, a su problema, a su anhelo, a su grito de angustia, a su tragedia moral, a su rebeldía elemental de primitivos, a su vocinglero engreimiento de vencedores. Y nos fuimos desaprensivos a dialogar con el pueblo, con los campesinos, con las mujeres y los niños. A oír de sus labios la historia de sangre. Cuántas veces nos dijeron los hombres hirsutos con lenguaje recio: Es la primera vez que vienen a preguntarnos qué nos pasó, a conversar con nosotros sin engaños: a hablarnos de paz, sin echarnos bala después”.

Efectivamente, fue la primera vez, esta comisión fue pionera y recogió miles de testimonios de la Violencia, según Alberto Valencia realizó más de 20.000 entrevistas. Ahora bien, por las polémicas y polarización de la época, esta comisión nunca entregó un informe por escrito, aunque sí varias recomendaciones verbales al Presidente de la República. Existe la idea equivocada de que el libro La Violencia en Colombia (1962) sería el informe de la Comisión. Sin embargo, este no representa el acuerdo de todos los comisionados.

El libro La Violencia en Colombia (1962) es un esfuerzo de análisis sociológico para el cual sí fue precisa la experiencia de la Comisión y fundamental este archivo recabado por Guzmán Campos. Es una obra pionera de la sociología en el país, que precisamente este 2022 cumple 60 años. Fue una investigación que retomó el trabajo realizado por Guzmán Campos, y le agregó la pericia investigativa de Orlando Fals Borda, decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, y de Eduardo Umaña Luna, importante abogado penalista y defensor de derechos humanos. Sobre el proceso del libro y sus ediciones se puede leer este artículo.

Fals Borda, en el prólogo de la segunda edición del libro, señaló: “Para la sociedad colombiana, el problema de la “violencia” es un hecho protuberante. Muchos lo consideran como el más grave peligro que haya corrido la nacionalidad. Es algo que no puede ignorarse, porque irrumpió con machetes y genocidios, bajo la égida de guerrilleros con sonoros sobrenombres, en la historia que aprenderán nuestros hijos; porque su huella será indeleble en la memoria de los sobrevivientes y sus efectos tangibles en la estructuración, conducta e imagen del pueblo de Colombia.” A 60 años de la publicación, y tras distintos ciclos de violencias que ha vivido el país, debemos seguirnos preguntando por las huellas de La Violencia y sus efectos en la estructuración social aún hoy.

La publicación del libro generó un amplió debate y controversias. Sobre las diversas reacciones que ocasionó su publicación en 1962 Orlando Fals Borda escribió un capítulo en el libro Rompecabezas de la memoria ¿Aportes a una comisión de la verdad? publicado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR).

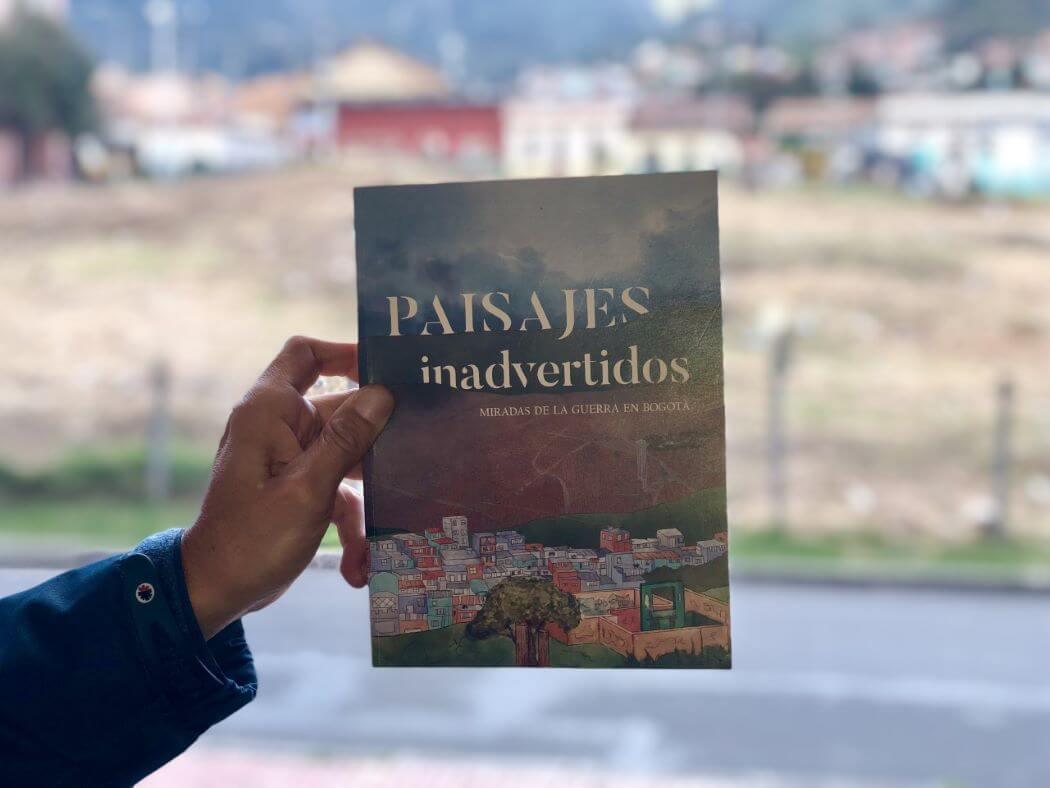

La exposición fotográfica “¡CÓMO NOS ATREVIMOS A TANTO! Memoria fotográfica de La Violencia años 1950. Archivo Germán Guzmán Campos” realizada entre el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Universidad Javeriana y la Universidad del Valle durante 2022 es un ejercicio museográfico con material fotográfico del archivo de Guzmán Campos. Son más de 120 fotografías, en su mayoría expuestas por primera vez al público, que actualmente se encuentran en el monolito del CMPR.

El equipo curatorial de la exposición, compuesto por Alberto Valencia, Jefferson Jaramillo, Érika Parrado y Nicolas Sanchéz, definió cuatro ámbitos temáticos

Rostros y escenas de la vida campesina

Compuesta por fotografías de rostros de los campesinos y las escenas de la vida diaria, nos muestran cómo era la cotidianidad de este periodo. Imágenes poco conocidas de la vida que nos hablan de la familia, las costumbres, las movilizaciones, la comida, las siembras, los entierros, el vestuario, etc. Esta contiene información novedosa sobre la ruralidad del país.

Hombres y mujeres en armas

Estas fotografías dan cuenta del proceso de las distintas fases del bandolerismo. Podemos ver los rostros, el porte y la actitud de campesinos que deciden armarse, hombres en su mayoría, pero también aparecen algunas mujeres. En Colombia el bandolerismo tuvo distintos períodos y expresiones regionales. Como señalan Donny Meertens y Gonzalo Sánchez en el libro Bandoleros, gamonales y campesinos: el caso de la violencia en Colombia (1983): “El bandolerismo resultó ser, finalmente, un terreno privilegiado, un campo estratégico, a partir del cual desplegar nuestra mirada retrospectiva y prospectiva sobre el panorama general y difícilmente totalizable de la Violencia. Y en realidad, no se trata sólo de un método de aproximación. En la práctica social concreta el bandolerismo aparece también como un resultado, como un punto de llegada en la redefinición de las fuerzas contendientes de la primera fase de la Violencia…El bandolerismo, en lo que tiene de ambivalente y tortuoso, es, pues, la encrucijada de la resistencia. Al mismo tiempo, su dinámica interna anuncia o gesta, así sea de manera larvada, las nuevas modalidades de la violencia, la violencia revolucionaria de la Colombia contemporánea.” Estas fotografías de los hombres y mujeres en armas permiten analizar de manera retrospectiva el bandolerismo hoy, ver en los ojos de los bandoleros ese panorama de La Violencia, que encierran las distintas capas de violencias superpuestas que nos traen al conflicto contemporáneo.

Espectros del horror

Fotografías del registro de las formas macabras de matar, rematar y contramatar como señaló María Victoria Uribe. Durante la Violencia Bipartidista a las víctimas “se las contramataba decapitándolas, para terminar rematándolas efectuándole al cadáver una serie de cortes” señaló la autora. Aparecen en la exposición las imágenes de los cortes: el corte corbata, corte franela, corte de la virgen, corte de oreja, corte de mica, corte francés, etc. La expresión del enfrentamiento bipartidista en los cuerpos del que se consideraba enemigo. La ritualidad y el simbolismo de la masacre, de la violencia sexual, del homicidio, de la mutilación. La prolongación de la muerte como mensaje para los vivos.

Acuerdos de paz

Un último ámbito de esta exposición son las imágenes de los acuerdos de paz, de los negociadores y mediadores. Durante el periodo de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y el inicio del Frente Nacional se dieron múltiples procesos de construcción de paz local, de entregas de armas. De este proceso, que Robert A. Karl denomina como la “paz olvidada”, tristemente gran parte de los acuerdos quedaron en el olvido e implicaron el surgimiento de las guerrillas contemporáneas.

Estas fotografías destacan estos esfuerzos de paz. Si Colombia tiene uno de los más largos conflictos armados, también ha tenido incansables constructores de paz durante todo el siglo XX. Uno muy destacado fue Germán Guzmán Campos, tejedor de paz y diálogos. Actualmente, a seis años de la firma del acuerdo de paz FARC- gobierno Santos, es fundamental acercarnos a analizar este primer ciclo de La Violencia. Ahora que distintos investigadores avizoran un tercer ciclo no es menor preguntarnos: ¿qué pasó con los acuerdos de paz de 1958?

Como destacó el profesor Alberto Valencia en el lanzamiento de la exposición: “La publicación parcial de este archivo fotográfico coincide con la aparición en julio de este año 2022 de los informes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. La comprensión del conflicto que aún afecta a la sociedad colombiana debe hacerse en perspectiva histórica, que vincule lo sucedido actualmente con lo ocurrido en La Violencia bipartidista de los años 1950. A pesar de las diferencias entre ambos períodos existen muchos elementos comunes”. Esta pregunta por los distintos ciclos o las capas superpuestas de las violencias es parte de la reflexión de la exposición. Valencia cerró sus palabras con una afirmación para el presente: “Los encargados de esta exposición queremos contribuir a la construcción de una paz estable y duradera”.

La exposición “El Testigo” del fotoperiodista Jesús Abad Colorado es clave para la memoria del conflicto contemporáneo y sus impactos, documenta los últimos 30 años del conflicto. El público que visita “El Testigo” queda impactado, ha sido reconocida como una narrativa fundamental para la memoria. Esta exposición del archivo de Germán Guzmán Campos puede considerarse un equivalente, pero para el periodo de La Violencia. Es imposible no encontrar paralelos entre estas fotografías, aunque tengan décadas de diferencia.

La exposición “CÓMO NOS ATREVIMOS A TANTO” estará abierta al público hasta enero de 2023. Es una invitación a dialogar con la Violencia Bipartidista hoy, a observar en detalle estas fotografías para mirar nuestro pasado y preguntarnos por nuestro futuro como nación.