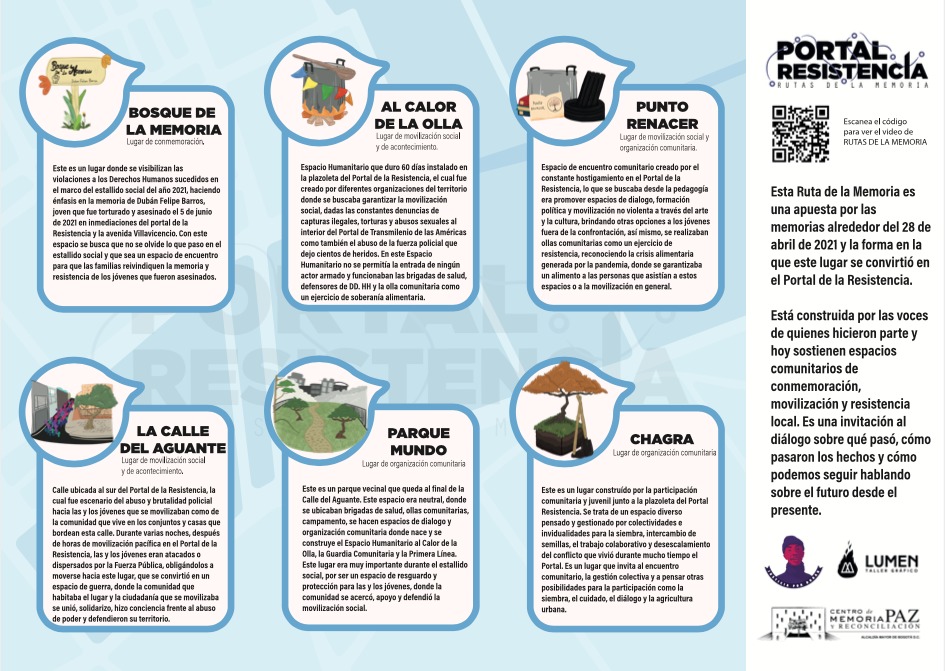

Esta Ruta de la Memoria es una apuesta por las memorias alrededor del 28 de abril de 2021 y la forma en la que este lugar se convirtió en el Portal de la Resistencia. Está constituida por las voces de quienes hicieron parte y hoy sostienen espacios comunitarios de conmemoración, movilización y resistencia local. Es una invitación al diálogo sobre qué paso, cómo pasaron los hechos y cómo podemos seguir hablando y construyendo un futuro diferente desde el presente.

Lugares de memoria:

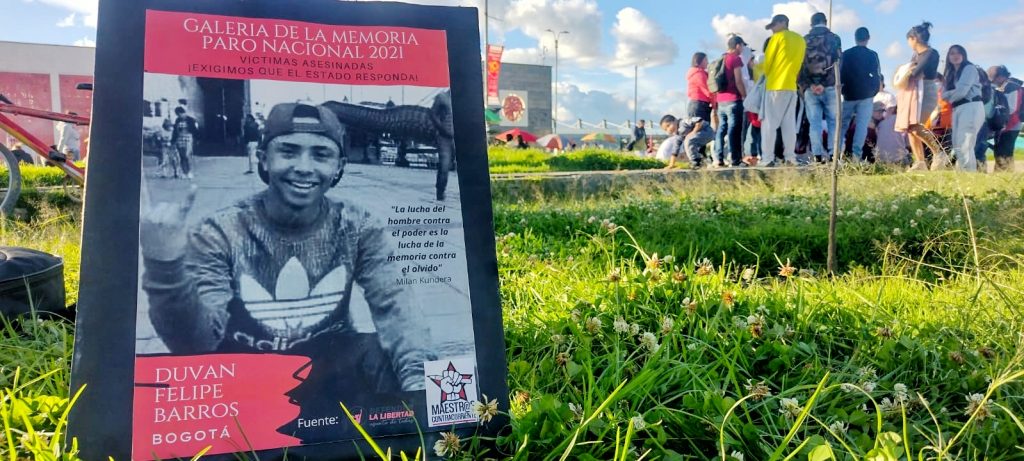

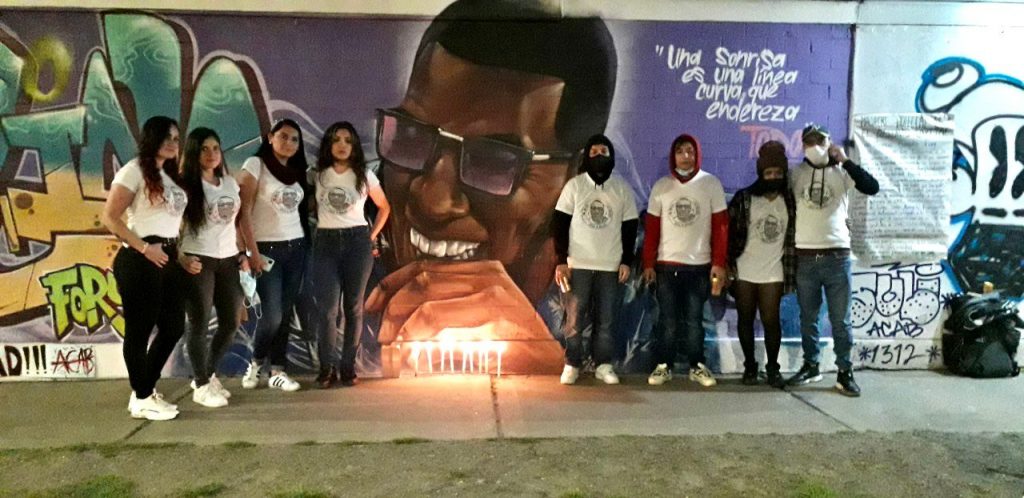

Bosque de la Memoria (Lugar de conmemoración)

Este es un lugar donde se visibilizan las violaciones a los Derechos Humanos sucedidos en el marco del estallido social, haciendo énfasis en la memoria de Dubán Felipe Barros, joven que fue torturado y asesinado el 5 de junio de 2021 en inmediaciones del Portal de la Resistencia y la Avenida Villavicencio. Con este espacio se busca no olvidar lo que paso en el estallido social y que sea un espacio de encuentro para que las familias reivindiquen la memoria y resistencia de los jóvenes que fueron asesinados.

Espacio Humanitario. Al Calor de la Olla (Lugar de movilización social y acontecimiento)

Espacio que duro 60 días instalado en el Portal de la Resistencia, el cual fue creado por diferentes organizaciones del territorio donde se buscaba garantizar la movilización social, dadas las constantes denuncias de capturas ilegales, torturas y abusos sexuales al interior del Portal de Transmilenio de Las Américas como también el abuso de la fuerza policial que dejo miles de heridos. En este espacio humanitario no se permitía la entrada de ningún actor armado y funcionaban las brigadas de salud, defensores de DD.HH. y la olla comunitaria como ejercicio de soberanía alimentaria.

Punto Renacer (Lugar de movilización social y organización comunitaria)

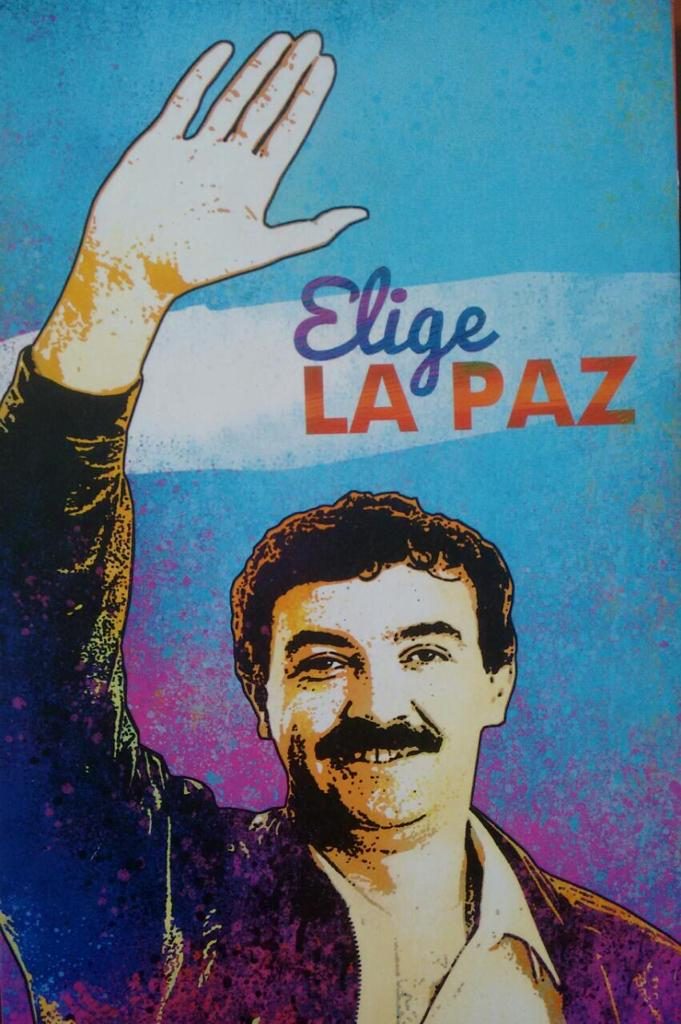

Espacio de encuentro comunitario creado por el constante hostigamiento en el Portal de la Resistencia, lo que se buscaba desde la pedagogía era promover espacios de diálogo, formación política y movilización no violenta a través del arte y la cultura, brindando otras opciones a los jóvenes fuera de la confrontación, así mismo, se realizaban ollas comunitarias como un ejercicio de resistencia reconociendo la crisis alimentaria generada por la pandemia, donde se garantizaba un alimento a las personas que asistían a estos espacios o a la movilización en general.

La calle del aguante (Lugar de movilización social y de acontecimiento)

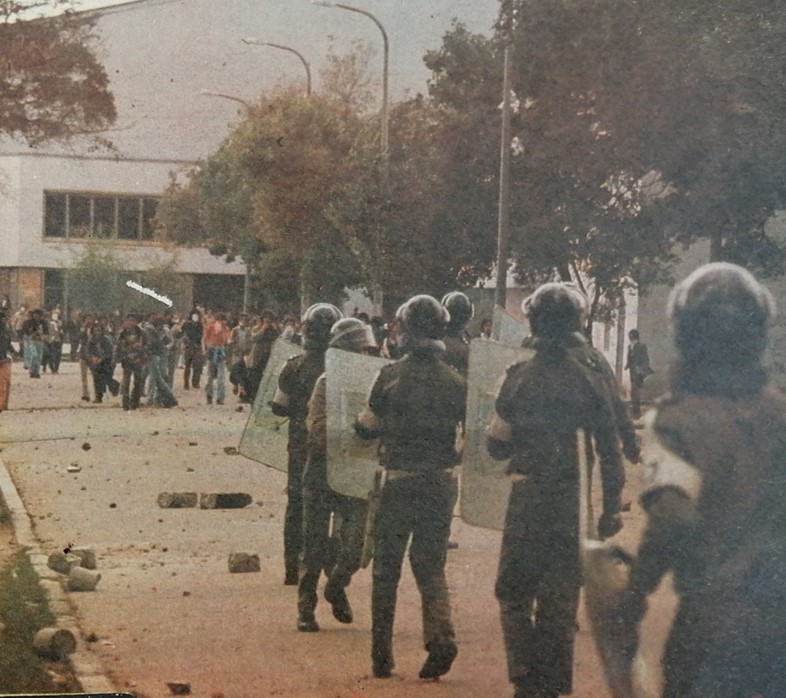

Calle ubicada al sur del Portal de la Resistencia, la cual fue escenario del abuso y la brutalidad policial hacia las y los jóvenes que se movilizaban, como de la comunidad que vive en los conjuntos y casas que rodean esta calle. Durante varias noches, después de horas de movilización pacífica en el Portal de la Resistencia, las y los jóvenes eran atacados o dispersados por la Fuerza Pública, obligándolos a moverse hacia este lugar, que se convirtió en un espacio de confrontación, donde la comunidad que habitaba el lugar y la ciudadanía que se movilizaba se unió, solidarizó, hizo conciencia frente al abuso de poder y defendieron su territorio.

Parque Mundo (Lugar de organización comunitaria)

Este es un parque vecinal que queda al final de la Calle del aguante. Este espacio era neutral, donde se ubicaban brigadas de salud, ollas comunitarias, campamento, se hacen espacios de diálogo y organización comunitaria donde nace y se construye el Espacio Humanitario al Calor de la Olla, la Guardia Comunitaria y la Primera Línea. Este lugar era muy importante durante el estallido social, por ser un espacio de resguardo y protección para las y los jóvenes, donde la comunidad se acercó, apoyó y defendió la movilización social.

Chagra (Lugar de organización comunitaria)

Este es un lugar construido por la participación comunitaria y juvenil junto a la plazoleta del Portal Resistencia. Se trata de un espacio diverso pensado y gestionado por colectividades e individualidades para la siembra, intercambio de semillas, el trabajo colaborativo y desdescalamiento del conflicto que vivió durante mucho tiempo el Portal. Es un lugar que invita al encuentro comunitario, la gestión colectiva y a pensar otras posibilidades para la participación como la siembra, el cuidado, el diálogo y la agricultura urbana.