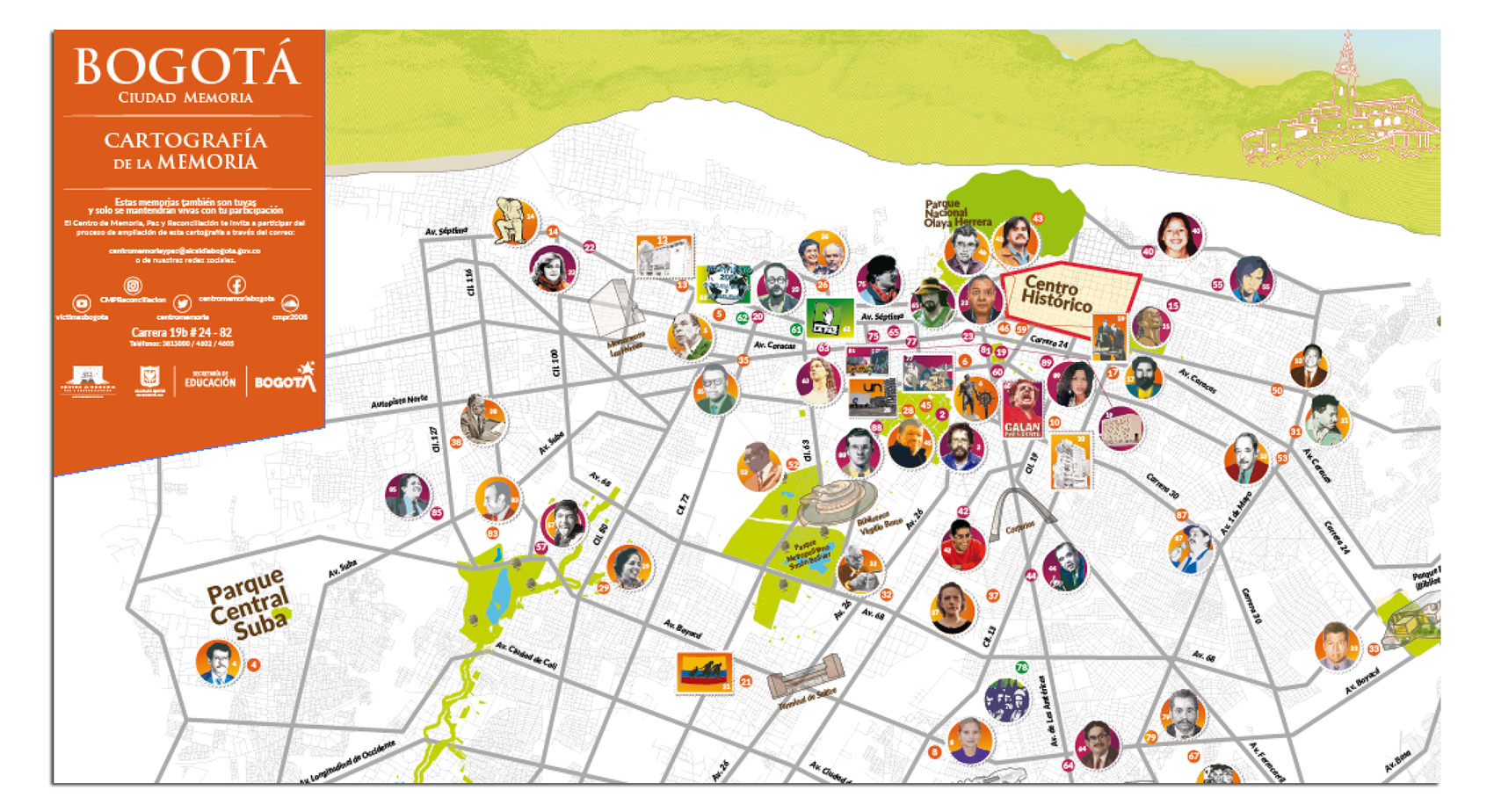

Desde el año 2021, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá ha sido el epicentro de un proyecto excepcional que ha iluminado la ciudad con creatividad, reflexión y un profundo compromiso con la diversidad y la reconciliación. Este proyecto, que combina las disciplinas del teatro y el hip hop, ha brindado a la juventud de Bogotá una oportunidad única para desarrollar su creatividad y, al mismo tiempo, contribuir a la construcción de la memoria y la paz en la ciudad.

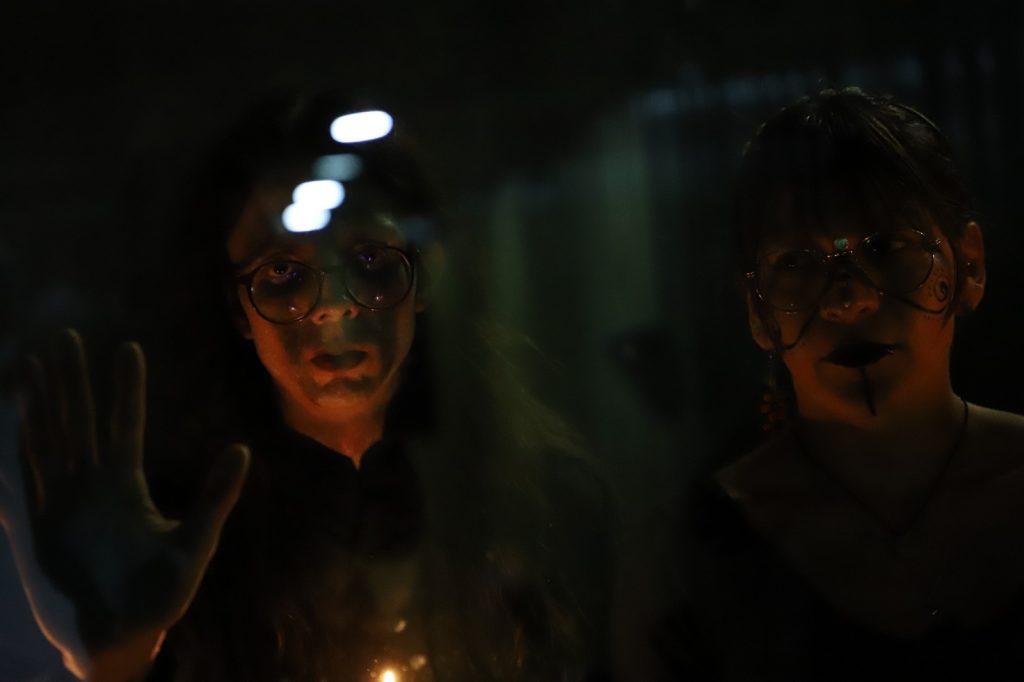

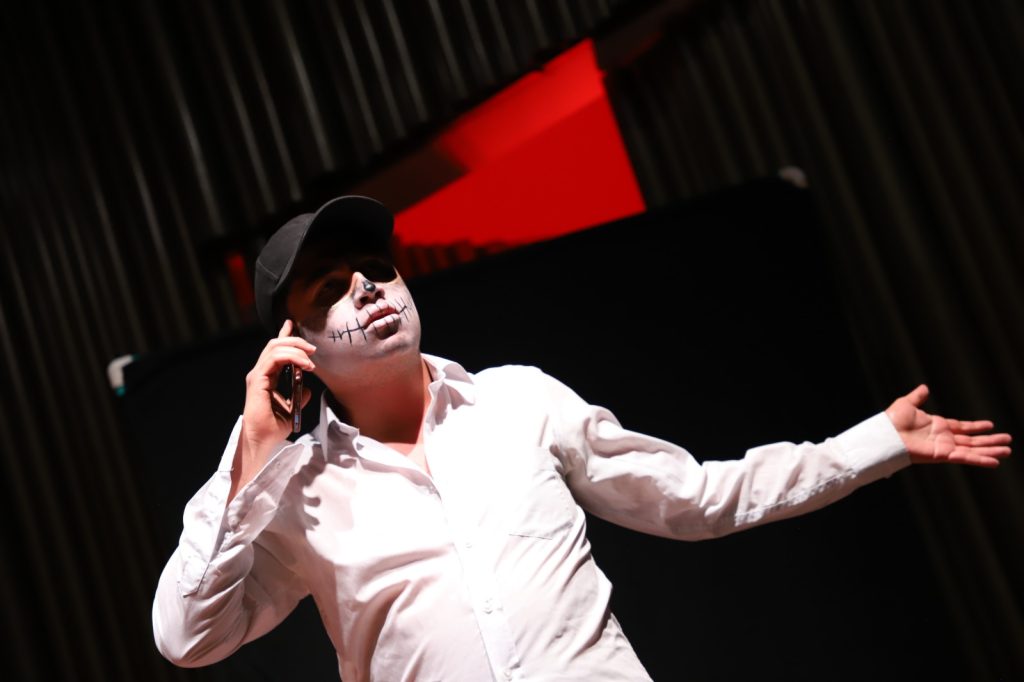

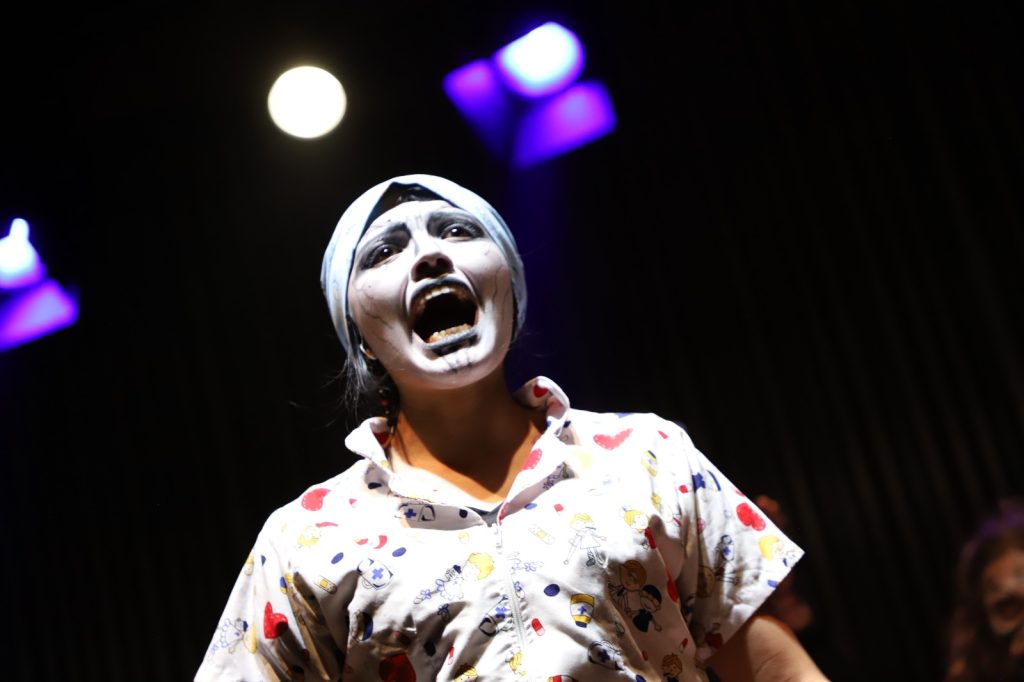

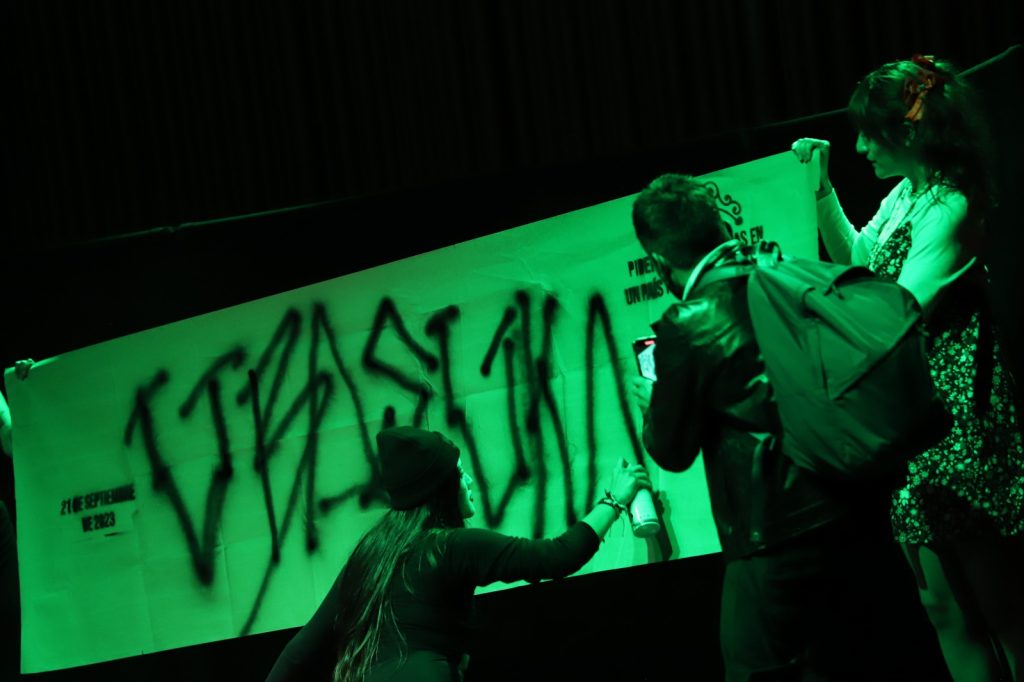

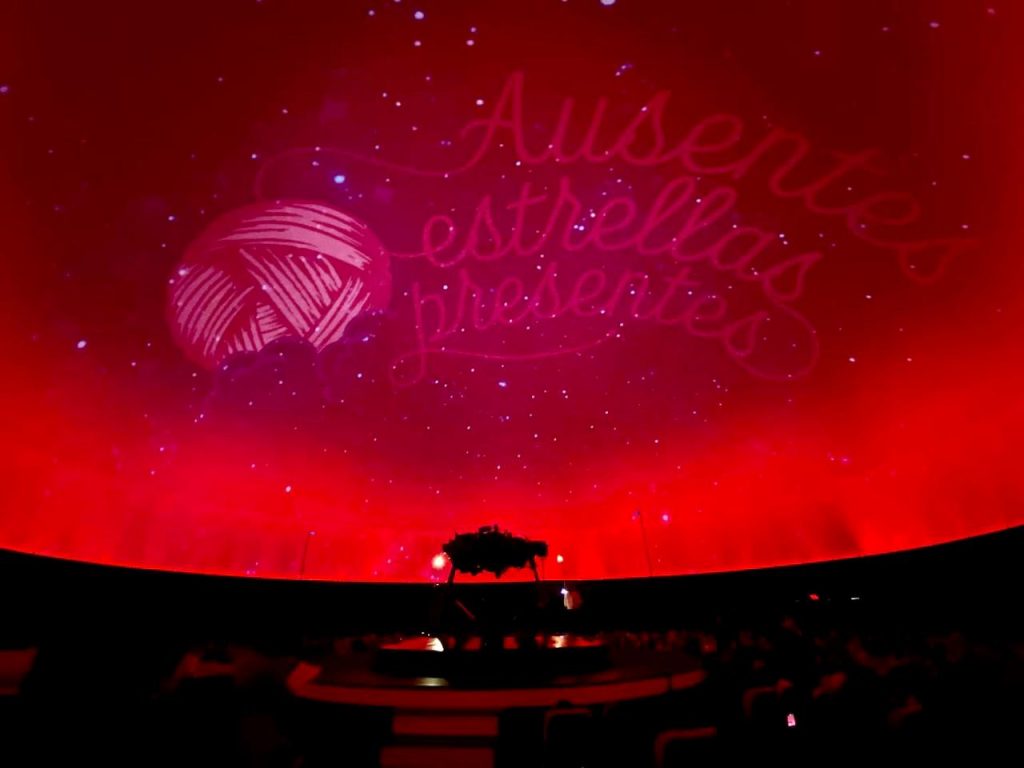

A lo largo de este viaje artístico, las sesiones de formación artística se convirtieron en el crisol donde jóvenes talentosos dieron vida a obras impactantes, como «RAPAZ», «KOMPAZ» y «UBASUKA». Estas piezas teatrales no solo son manifestaciones de la creatividad juvenil, sino también testimonios vivos de las experiencias, esperanzas y luchas que han moldeado la historia de Bogotá.

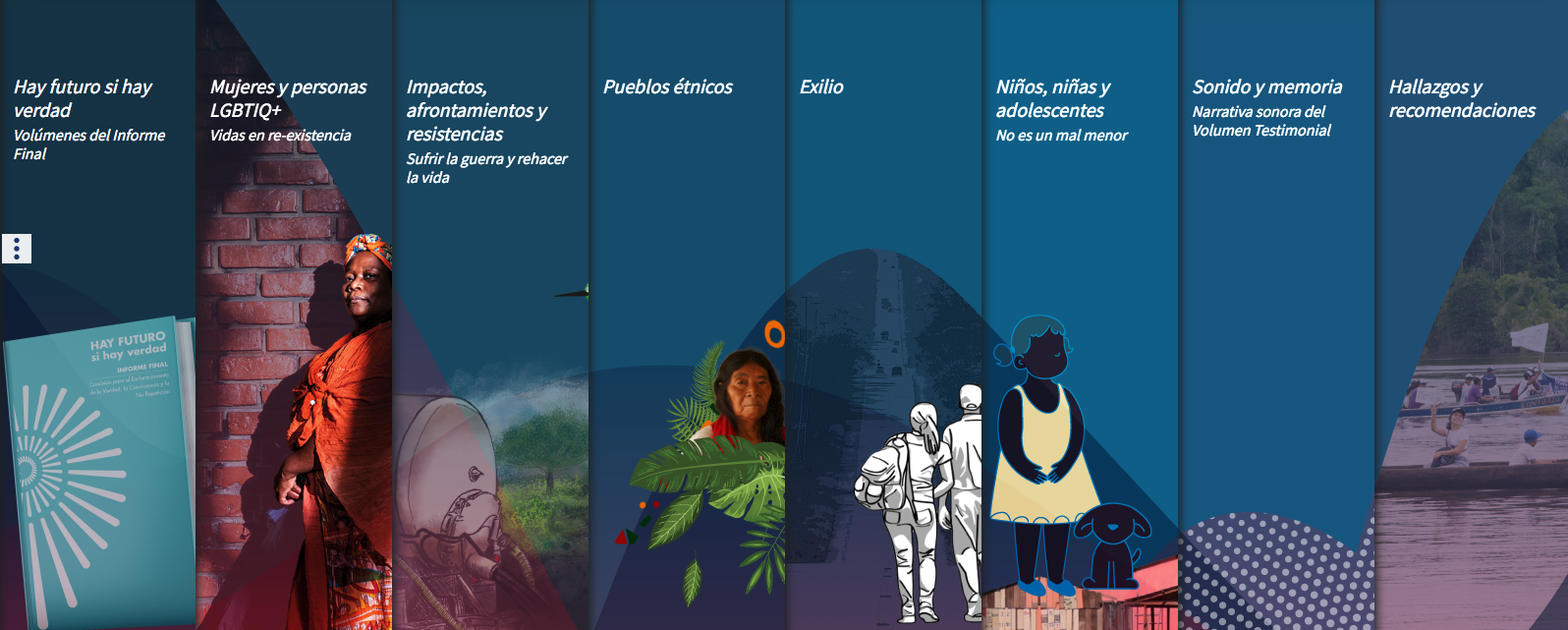

Lo que hace que este proyecto sea verdaderamente especial es su compromiso con la diversidad y la reconciliación. En un esfuerzo por abordar la complejidad de la historia de Bogotá, se incorporaron enfoques diferenciales en cada etapa del proceso. Estas reflexiones no solo se centraron en la creatividad artística, sino también en la perspectiva de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la ciudad.

Conoce el resultado de esta fusión en la siguiente lista de videos: